中国陶瓷绘画与中国绘画中中国画的关系,清晰地显示着“开启”、“启发”与“因随”三个关键词。开启,是中国陶瓷绘画启开了中国绘画中中国画的大门。启发,是在中国画高度成熟了以形写神的造型严谨、用笔工细的工笔表现之时,中国陶瓷绘画率先打开了以神写形的造型疏略、用笔粗放的粗笔表现之道。因随,是中国画形成了以院体画、文人画两大体系之后,中国陶瓷绘画对于其绘画效果追求的亦步亦趋。

第一个关键词“开启”,所言“中国陶瓷绘画启开了中国绘画中中国画的大门”,蕴含着先民第一次在自己创造的材质之上进行绘画的非凡意义。之前的先民绘画,是在或大地或岩石等自然质地上展开,但创造了陶器并能在上面作画,是一件人类社会发展中具有划时代转折意义的文化艺术大事。中国原始社会先民其上表现伊始就崭露头角的各方面,深刻地影响了中国绘画特别是使中国画发展之道有了开端。其深刻影响,见以下:

一为毛笔及其相应工具的使用:如新石器时代的西安半坡博物馆藏《彩陶钵绘鸟纹》就见毛笔点写撇画的运笔,所画云气纹的力度气势见弹性的笔肚及笔尖之功用,其粗细随意、流动圆润的感觉说明了把控笔性的功力。

二为线条的气韵生动表现:大量黄河流域仰韶文化彩陶作品中,许多以漩涡纹为基调表达各种意象的动感之线,如《彩陶同心圆圈波纹盆》《彩陶弧线三角圆圈纹壶》等,无不在毛笔线条的自由运用之中尽显先民天生的才情。

彩陶弧线三角圆圈纹壶

三为环境决定风格:同样是线条表现,同样是气韵生动,长江流域的新石器时代河姆渡文化陶器绘画则展现出另一种感觉,如《敛口钵稻穗纹》《猪纹陶钵》所示,以细线刻划手法表现稻穗与野猪形象的画风之秀丽阴柔,与黄河流域仰韶文化彩陶一系列作品所展现风格的丰满劲健相比,形成了鲜明的风格对照。

四为启蒙了绘画理论的方向:魏晋南北朝以来明确的中国画理论,无论是古代顾恺之“以形写神”,谢赫“六法”,张璪“外师造化,中得心源”,还是现代石鲁提出的“以神写形”,皆被新石器时代陶器绘画在实践层面上出神入化地运用着。一般来说,中国文化中的理论产生都基于实践理性精神,中国画理论亦如是,而方向源头就是新石器时代的陶器绘画。

第二个关键词“启发”,是新石器时代陶器绘画数千年后形成了中国画工笔细劲线条恒定性表现之时,唐代中晚时期湖南长沙窑釉下彩绘画另起豪放潇洒的粗笔,对于中国画新开表现之道深具的新启意义。众所周知,唐代是绢上表现的中国画工笔画高度成熟发展的时代,一大批着名画家如以阎立本、吴道子、韩干、韩滉、张萱、周昉等为代表的工笔人物画,以李思训、李昭道父子等为代表的青绿山水画,以边鸾、滕昌祐、刁光胤等为代表的工笔花鸟画,以宫廷绘画的巨大影响力一统中国画坛的整壁江山,将魏晋南北朝顾恺之、陆探微、张僧繇他们形成的工笔表现,推高到一个不可逾越的历史高峰。然而,同时期的长沙窑釉下彩绘画却一反常态,把工笔画的慢变为快,细变为粗,精变为略,密变为疏,收变为放,繁变为简,形成了另外形态表现的粗笔。从而洗灭宫廷富贵,顿生江湖野逸气息。

这应看做是中国绘画史上一次画法巨变的尝试。第一,转变了顾恺之以来“以形写神”理论的指导观念,而悄然踏入了“以神写形”的理论观念区域。第二,启发了绘画材质的变革思路。唐代工笔画表现的当时绢之熟性材质,最终迈向了生宣纸那样的非熟性材质,不能否定长沙窑的启发性意义。因为釉下彩绘画,是在烧成之前的泥坯质地上挥洒含水量的色笔,泥坯一定吸水性的晕化效果,与烧成时高温状态中与釉融合所催化的笔画形迹之晕化的生动性,犹如生宣纸上用水的色墨效果。其对卷轴画绢、纸质地改进的促进因素,是一种存在。第三,拓宽了题材领域的视野。唐代宫廷院体工笔画的所画对象,无非是帝王将相、嫔妃女贵、皇天江山、珍禽异卉,但唐代长沙窑的窑工们却直面生趣盎然的大自然,广阔天地之中江湖景致的野禽野花,不但打开了题材视野,而且野性滋养了才情的心师造化,孕育着绘画的另一种真性。不是么?随后五代绘画出现的“徐熙野逸”、黄休复《益州名画录》之“逸格”,前长沙窑釉下彩的绘画表现即为前奏。五代两宋时期,虽然仍以工笔表现为主流,但不时涌动的粗笔表现之积累渐渐汇成后来的洪流,一定程度上彰显了唐代长沙窑的启发之功。

第三个关键词“因随”,是对中国画艺术表现效果的亦步亦趋。主要是宋代形成了中国画以院体画、文人画的两大体系之后,中国陶瓷绘画的发展特点有了在艺术表现主动性层面上的根本改变。

顾名思义“因随”,是因中国画的高度绘画成就而随之追求不已。为此,宋、元、明、清乃至于近现代的陶瓷绘画,都为此孜孜不倦。最早显现迹象的是北宋磁州窑白地黑花的釉下彩绘,例如《磁州窑白地黑花童子垂钓枕》的白描表现,与当时院体画的武宗元、李公麟白描成就影响力很有关系。再如《磁州窑白地“张家造”款黑竹叶纹枕》的竹子表现,笔法即追随当时文人画的文同画墨竹以及宋徽宗赵佶所追求的文同画墨竹。磁州窑的白地黑花工艺,可以说是按照绢、纸与墨的材质关系进行的追求,他们在坯胎表面装饰一层白色的化妆土,再用含铁、锰量较高的彩料进行彩绘,然后施透明釉进行烧成的效果犹如熟绢熟纸上的绘画效果。

接着元代以景德镇窑为代表的釉下彩绘,瓷质是高岭土,其白色比磁州窑的白色化妆土更为自然;彩料是天然钴料,所发蓝色比磁州窑的铁锰暖黑更为文雅;而于吸水性泥坯上画后钴料与釉接触的晕散性为画面增色的效果,是对唐代长沙窑釉下彩效果的肯定。这种青花瓷器的烧制成功,是中国陶瓷史上的划时代事件。特别是在元代文人画大发展的水墨画视觉中,明净素雅感的瓷质与青花釉下彩绘画的结合,似乎中国传统思想的美感突然找准了物化对象,而迅速带来了景德镇瓷业的空前繁荣。

元、明、清的青花瓷彩绘对于中国画的追随,在全盘接受人物、山水、花鸟的中国画题材分科理念前提下呈现两点特征:一是强化工笔用线的表现,二是追求生宣纸上用水效果的表现。前者体现为:从元青花尚唐宋工笔用线如《萧何月下追韩信》勾写人物起笔尚顿、行笔尚劲、转笔尚方、收笔尚藏的规矩,到明代嘉靖、万历年间大量民窑青花纯铁线勾写而笔笔刚健的范式运用。后者体现为:从元青花表现物象阴阳凹凸以色料堆积厚薄以示深浅,到晚明清初广泛运用“分水法”即充分运水的一种技巧,使笔下青花与泥坯胎体的关系犹如水墨之水之于生宣纸的接触关系那样,笔触清楚、水迹明显、笔笔联系而生动自然。特别是清代康熙年间的青花,“分水法”已经臻于如火纯青的境地。可以说,与生宣纸上水墨画效果有异曲同工之妙。

进一步“因”中国画纸面效果而“随”之产生的陶瓷绘画,一是明清时期从“大明五彩”到“康熙五彩”的发展历程,二是清代“雍正粉彩”“浅绛彩”的出现,三是晚清民国“新粉彩”的落地。

所谓“大明五彩”,是指由明代宣德年间“青花红彩”与成化年间“成化斗彩”,连接嘉靖、万历年间“嘉万五彩”与天启、崇祯年间“晚明釉上彩”之一线,而形成的总称。其在工艺上的特点,除晚明釉上彩之外,有先高温烧成釉下青花然后加釉上彩进行低温烧成的“二次烧成”步骤,此陶瓷工艺为明代的新创。宣德朝的青花红彩,因釉上红色与釉下蓝色的强烈对比而鲜明夺目。成化朝的成化斗彩,因发明了玻璃质的绿色、黄色、紫色、赭色的釉上彩配合主调的釉下青花,色彩感觉趋于温和文雅。嘉靖、万历两朝的嘉万五彩,釉下青花不再作为主色、而只作为一种颜色使用,与釉上彩各种颜色一起显得丰富丰满而热烈响亮。明末天启、崇祯两朝的晚明釉上彩,因为新产生的釉上黑彩与釉上蓝彩取代了原釉下青花的功用,开始显现“釉上彩”独立系统的意义。不过,这种独立系统的完全成熟,是到了清代康熙五彩的成功烧制。所谓“康熙五彩”,一是在工艺上既高度成熟了釉上黑彩和釉上蓝彩的烧制配方,又保证釉上黑彩能画出纸上白描功力的硬朗黑线;二是在瓷面上能完全实现当时纸上套色版画那样的绘画效果。那种线条的硬朗,也带来了所寄寓器皿造型的硬朗感,加之釉上彩的玻璃质透明感的“硬”,使康熙五彩也有“硬彩”之称。从大明五彩到康熙五彩的烧制成功,体现了从陶瓷工艺到画面表现的“釉上彩”中国本土特色。

但是雍正粉彩的出现,却有融合中西的意味了。其产生的时间点,既是康、雍、乾三朝大力引进西方文化中西洋绘画与珐琅彩工艺的时期,也是中国画以恽寿平没骨花卉画风靡大江南北并且也成为宫廷院体画之一种的时候。珐琅彩配方材料中的氧化砷,加入釉上彩颜色之中能起到乳浊的效果,犹如中国画颜色加入白粉的效果那样,可以在瓷器上表现恽寿平没骨花卉画“粉笔带脂”那样的画法效果。同时,珐琅彩中的其他西方颜色如玛瑙红之类的也能大大丰富传统釉上彩的品种,从而使中国的釉上彩获得了再次发展的机遇。由于粉彩之粉质的一定柔和性,一定程度上也影响了造型格调的趋向柔和,所以也被称之为“软彩”。

晚清时景德镇出现了釉上彩新品种的浅绛彩,虽短暂,却是追求当时文人山水画淡墨枯笔勾皴辅以淡色渲染画法,而改进粉彩色料的一个成果。其改进,是在粉彩黑料中加入了低温烧成的铅粉配制而成。画法步骤与粉彩相比,粉彩的黑料画了线之后要用铅质料的“雪白”覆盖住才能获得烧成后的理想效果,但浅绛彩的黑料勾线后并不需要“雪白”覆盖,烧成后能得到理想的浅淡效果。另外,粉彩画法有渲染步骤而浅绛彩没有;粉彩色层厚而浅绛彩色层薄。因而浅绛彩的画法,完全可以像纸面作画的步骤那样,实现文人山水画“平淡天真”的笔墨效果。所以,浅绛彩索性多用平面瓷板作画,那样就跟纸面一样,画好后题诗、落款并画上印章,一如文人的纸上作画。参与者中,见有文人。这里值得说明:作者题跋并落款于瓷画之上,浅绛彩是开始。虽然过去的陶瓷绘画有过落款的事,如宋代磁州窑枕的“张家造”等,但如中国画那样题字落款盖章的理性表现,首属晚清浅绛彩。

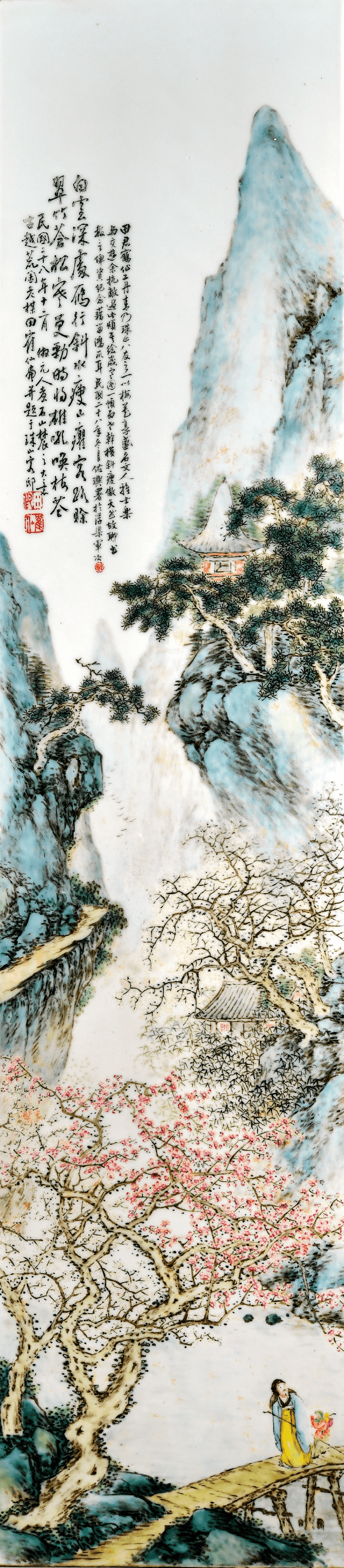

田鹤仙 粉彩岁寒山水图瓷板

民国初年的“新粉彩”以及代表者的“珠山八友”,是追随民国之初以“海上画派”为代表的中国画新气象而出现的陶瓷绘画新画风及其学术团体。其新,约可归纳两点。一是绘画表现呈现出一定个性:如其中徐仲南(1872—1953)善于画竹而画格清致,邓碧珊(1874—1930)专画鱼藻受日本画风影响,何许人(1882—1940)专画雪景有寒意生发,王琦(1884—1937)画人物吸收西法而笔意追求黄慎,汪野亭(1884—1942)多画山水用笔老辣,毕伯涛(1885—1961)多画花鸟并构图空灵,王大凡(1888—1961)也画人物但有功力,田鹤仙(1894—1952)善画红梅笔头苍劲,程意亭(1895—1948)专画花鸟能得前人笔法,刘雨岑(1904—1969)画花鸟有自然情韵。总体上,他们瓷画气息相应却题材各有选择而技巧表现各有新意,给人留下深刻印象。他们之间关系密切,画风表现却能保持一定个性定力值得称道。二是有学术探讨:其奠基者汪晓棠(1885—1924)、潘匋宇(1887—1926)有书法与中国画修养,徐仲南曾任瓷业美术管理,邓碧珊、毕伯涛是清末秀才,田鹤仙曾是地方政府职员,汪野亭、程意亭、刘雨岑毕业于相关瓷业学校,1922年景德镇成立学术组织“瓷业美术研究社”时汪晓棠、王琦任副社长,徐仲南等为社员;1928年成立旨在提高瓷绘水平的“月圆会”,珠山八友的各位经常聚在一起研讨诗文、绘画,切磋瓷绘技艺。尽管今少见理论文献的留存,但各自瓷绘探索的个性表现已经是增强学术意识的一种说明。这样,与以前元、明、清景德镇的陶瓷绘画相比,有三点不同值得引起注意:一是陶瓷彩料工艺没在他们身上有新发展,二是传统个体作坊一贯保守配方秘密的事在他们身上不重要,三是没有了景德镇瓷绘长期受宫廷审美意志制约的因素。因此,可以认为珠山八友的陶瓷绘画形态,是对传统的终结而开端了现代。事实上,随着民国年间相关陶业学堂、陶瓷学校的建立,新中国更成立了以景德镇陶瓷学院为代表的教学及研究单位后,珠山八友的现代开端之路越走越宽。工业性、学术性、文人性、个人创造性等因素的益发增强,使现当代景德镇的陶瓷绘画尽管仍“因随”于时代发展的绘画,但其丰富性的广泛开拓,早已是昔非比今了。

徐仲南 粉彩竹石图笔筒

不能不说,千年来因随于中国画而发展了的中国陶瓷绘画,除了在陶瓷艺术领域本身铸就了辉煌、创造了财富之外,更在广泛的人文领域因其内质的民俗性诠释了中国画,而拓宽了全社会对于院体画文人画高雅艺术的认知。例如珠山八友中的徐仲南画竹,用笔以“骨”为宗,运墨以“润”为准,境界以“清”为上,格调以“淡”为雅;田鹤仙画梅,树干笔线莽苍,红梅勾染滋润,点苔力量沉厚,处理虚实有致;皆处于文人画与中国画“六法”的追求之中而很有纸面表现的效果。不过,不以“卖”为前提的文人画本质之“雅”,被适应市场之“俗”的陶瓷绘画追求与表现之后,所产生的所谓“雅俗共赏”审美方向,也就自然而然地成为了中国陶瓷绘画一贯的普遍性追求。

2023年5月30日

写于南京江宁方山脚下无事居

田鹤仙 粉彩古梅弄影图瓷板