写在前面的话:本文翻译自“”网站文章《"Murderers of Koje-do!" 》,尽管朝鲜战争已经结束了几十年,但关于战俘问题仍有很大的争议,帮助读者了解美国视角下的巨济岛战俘营暴动。鉴于原作者的立场,文中有诸多对中朝战俘的贬损,请读者注意。

在持续40年的冷战中,美国军队无论参加了哪场真刀真枪的热战,处理战俘始终是个棘手的问题。朝鲜战争最终的结束拖延了一年的时间,就是因为要处理数以万计拒绝遣返的中朝战俘,谈判双方的政治立场互不相容。位于半岛南部的巨济岛战俘营的中朝战俘通过给联合国军制造麻烦,轻车熟路的将战俘问题变成了战争的第二条战线。在战场形势处于僵局的状态下,美国领导层被如此尖锐的政治斗争搞得不知所措。联合国方面的谈判代表认为,在长时间的谈判期间,联合国军又额外付出了5万人的伤亡,这与他们所坚持的自愿遣返这种可疑原则完全不成比例,毕竟所谓的自愿遣返,完全是为了那些曾经在战场上与联合国军刀兵相见的中朝战俘。参加谈判的人,无论其最初坚持的动机何等正义,似乎都在坚持继续争取所谓自愿遣返的原则,以便在这场被蔑视为野蛮的亚洲国家所造成的耻辱性的战场僵局中,在道义上多挽回点颜面。

后来的尼克松政府也把越南战争中美国战俘的问题转变为国内政治问题,将美国战俘回国后受到的英雄般的欢迎变成某种胜利的象征。而他们的英雄主义则是基于所遭受的苦难,而不是战场上的胜利,这似乎并不奇怪,因为这种姿态可能有助于缓解美军在这场仅有的遭受惨败的对外战争中所承受的痛苦。但是,通过将越南战争失踪人员问题扩大化并政治化,也加剧了多年来美国国内的政治分歧。

虽然国际共产主义运动的衰落暂时消除了意识形态的威胁,而社会主义阵营很难承受大规模叛逃的刺痛,但问题却不会消失。使用战俘作为政治棋子只不过是古代战争中利用战俘勒索的重演。经过国际媒体的呼吁,这已经变成了一场令人心碎的猫鼠游戏。相比朝鲜战争中那些参加过二战的百战名将,政治家们更无力制止这样的情况,他们中的许多人在1952年面对这种被情报简报描述为“全面战争的新领域”陷入了无休止地迷茫。

但其实朝鲜战争的战俘问题并非初次出现。这不过是第二次世界大战结束之后戏码的重演,当时斯大林要求盟军那遣返数以万计的苏联战俘,这些战俘不但被德国人俘虏,更有些人曾经为德军作战。对于盟国来说,对苏联的恐惧变成了嫌恶和内疚,因为盟国方面在遣返之前的担忧最终变成了现实,许多归国的苏联战俘遭到流放、监禁或杀害,甚至是三者皆有。多年以后,苏联的军队将领仍在提醒部下,如果他们投降,这将是迎接他们的最终命运。因此当面对在朝鲜战争中美国军队手中的战俘时,美国总统哈里·杜鲁门想到的就是这些苏联战俘的命运。 1951年1月,在中朝方面要求谈判前的六个月,联合国军的战俘营羁押了超过13万战俘。联合国军方面坚持自愿遣返的原则,开始对战俘进行甄别。令联合国军方面惊讶,同时也让中朝方面尴尬的是,在唇枪舌剑的板门店谈判拉开帷幕以及战俘营中的中朝领导阶层设置层层阻挠之前,拒绝遣返的战俘和同意遣返的战俘之比大约是四比一。

如果遵循第二次世界大战期间的决策,应该将战俘转移到韩国境外,或者至少转移到冲绳岛。这是道格拉斯·麦克阿瑟将军向华盛顿方面提出的建议,但却如石沉大海。反对意见的主要理由是转移战俘的成本,以及日本对冲绳地位的政治敏感性,另外还有一个不言而喻的事实,即美国一旦转移战俘,那么就等于将承认这场战争不仅仅是所谓暂时的联合国“警察行动”。随着战俘的数字变得难以控制甚至在背后对进退不定的前线造成威胁,联合国方面开始把战俘向南转移到釜山附近的战俘营,在釜山的韩国平民此前已经对朝鲜军队留下了深刻印象,而当地平民和中朝战俘被严格隔离开。

笔者一直认为,共军没有给予联合国军战俘更好的待遇,原因就是为了报复。被俘的中朝士兵,在纪律和决心方面都要比美军士兵更强,这一点得到了韩国战场上许多普通士兵的认可,而有很多美国军官经常称中朝士兵为“亚洲佬”(Gooks),这是一种对东亚人的蔑称。因此,一些美军官兵认为中朝战俘配不上二战末期给白种人战俘的那种人道待遇。他们被塞进拥挤的临时战俘营,而其密度是美国联邦监狱规定水平的四倍,除了挖掘排水渠和组织战俘处理自己的排泄物外,几乎没有任何其他生活设施可言。他们遭到了看守的殴打,尽管这种偶发的野蛮行为还比不上朝鲜人对联合国军俘虏所施加的凶恶暴行。事实上,朝鲜战俘内部执行纪律的暴行倒是可以和他们对联合国军战俘的暴行相提并论,而这是朝鲜方面为了破坏自愿遣返原则的关键手段。

现在,在韩国南部海岸的小岛巨济岛,共产党人微妙的政治策略与美国依靠火力优势取得的军事胜利发生了碰撞。巨济岛这个小岛在1951年1月遍布帐篷的恶魔岛,在其北部海岸关押着7万名中朝战俘。

国际新闻社记者爱德华·海默夫(Edward Hymoff)在访问巨济岛之后指出:“从根本上讲战俘营的设计就有问题,这里没有将战俘营分割成易于管理、简单且经济的小型监区,而是一座巨大的100英亩的战俘营,外层有双层铁丝网,有独立的出入口,在拐角处有了望塔。由于战俘营的设计如此糟糕,战俘营的不稳定几乎是注定的”

战俘营的设计本来是每个监区关押700—1200人,但实际上每个监区拥挤了5000名战俘。监区之间的空间后来也被利用起来,以便关押更多的战俘,同时解约看守的兵力,但实际上战俘营看守部队的任务也因此更加危险。现在成千上网的战俘可以通过铁丝网被动员起来发动抗议和骚乱。担任警卫任务的大多是毫无经验的菜鸟,而指挥他们的军官则往往是因为难以与别人共处被从前线调回来的。这些士兵对中国人或朝鲜人一无所知,经常会擅离职守,跟战俘交换纪念品、香烟,或者是到战俘营附近的小镇上去寻欢作乐。有不少卫兵因此丢了性命。每到夜幕降临的时候,守备分队因为害怕人数众多的战俘,往往会撤退到营房里,从而实际上把战俘营的控制权丢给了战俘。中朝战俘营中的干部对不服管理的战俘采取严酷的手段。这些顽固分子往往会在早上的时候被发现已经丧命,要么是因为被踩断肋骨导致内出血而死,要么是被棉花堵住喉咙,或者把尸体挂在铁丝网上。而不致命的管教手段,是把战俘的睾丸绑在帐篷的支撑杆上,然后把这个人的头按进水里。

在这种无所事事而又过分拥挤的情况下,即使没有意识形态的刺激,骚乱恐怕也会蔓延。每个战俘监区有自己的地下武器库,根据巨济岛战俘营的指挥官之一威廉·R·罗比内特(William R. Robinette)上校的描述:

每个美军士兵的军靴里有一根8英寸长的钢条,被战俘打磨成了匕首。战俘用铁丝网缠在棍子上,然后在把手位置缠上布条。此外战俘还把石头塞进袜子里,改造成致命武器。他们还把军用帐篷的支撑杆改造成长矛,把矛头磨制的锋利无比。战俘甚至用木头制造武器模型,包括机枪、自动步枪和M-1步枪,用煤灰涂黑。还有用口香糖或香烟的锡纸包装裹起来的匕首。

韩国士兵在展示被缴获的战俘自制武器

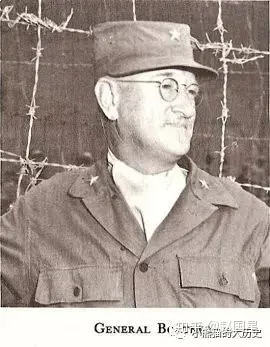

而且如同以往一样,战俘营的指挥者对于朝鲜战争交战双方的政治策略既不清楚也丝毫不了解。釜山的美军司令官保罗·扬特(Paul Yount)准将着手大兴土木建造一座法院大楼,目的是在这里开设军事法庭,审判战俘营中的中朝战俘领导,将之作为战争罪犯定罪,釜山将成为朝鲜的纽伦堡。

保罗·扬特将军

1951年末,许多形形色色的人被派往巨济岛,调查那里到底发生了什么丑闻。 其中之一是约翰·E·穆雷(John E.Murray),后来被晋升为少校,成为釜山后勤司令部的参谋部主管,他报告说,战俘营的管理机构根本就是闹剧。他试图提醒汉城方面的第8集团军司令部,战俘营可能会发生爆炸性的事件,但他在那里遇到的是詹姆斯·范弗里特将军的参谋长,后者对穆雷的警告充耳不闻,根本不明白他们面对的是什么情况。范弗里特本人作为驻韩美军的高级将领,则建议应保持忍耐,以免造成破坏停战谈判的骚乱,他认为朝鲜战争将会很快结束。

早在1952年,华盛顿方面就叫停了巨济岛战俘营的指挥官为了严明纪律而对战俘进行司法起诉。但杜鲁门和幕僚们的分歧远不止于此。参谋长联席会议最初希望通过宣传共军战俘集体叛变而赢得舆论方面的胜利,但他们意识到这可能会导致中朝方面结束停战谈判,并将联合国军战俘作为筹码。陆军部长詹姆斯·洛维特(James M. Lovett)主张进行直接交换俘虏,以避免停战谈判失败并威胁美国战俘的待遇。国务卿迪恩·艾奇逊(Dean Acheson)也主张根据《日内瓦公约》直接交换战俘,这可以让人数相对较少的美军战俘早日回家。但拘泥于国际法此时为时太晚,杜鲁门自己也承认这一点。 1951年,他命令接替麦克阿瑟担任远东美军司令官的李奇微将军,为了避免达成强迫遣返战俘的协议,要作出“一些重大让步”。在一份为联合国的外交行为辩护的冗长声明里,杜鲁门用其特有的坦率风格直言:“我们不会为了达成停战,就把这些人(指中朝战俘)丢回去任由屠杀或奴役”。

而在战场上,共军方面认为夺取胜利不仅仅是为了荣誉,而且他们的战术协同也非常紧密。共军方面认为战俘营是战场的延伸,因此战俘营的斗争也是世界范围内舆论战的手段之一。中朝方面指控美军展开细菌战是舆论战的主要武器,美国战俘受到威胁和折磨—用当时的流行术语来说是“洗脑”—从而被迫声明承认主要通过空投手段展开细菌战。最臭名昭着的自供状来自海军陆战队的一名资深飞行员弗兰克·H·施瓦布尔(Frank H. Schwable)上校,他被关押在一个肮脏不堪的洞穴里,直到6个月之后彻底崩溃。

在巨济岛上,朝鲜战俘营的干部大多数是情报军官,他们往往偷越战线,假装成被俘士兵。掌控全局的政治军官名叫朴向显(Pak Sang Hyong,音译,按照《中朝被俘战友血染巨济岛》一文记载,巨济岛战俘营朝鲜战俘最高层干部代号“劳先生”,真名为朴向显,曾任劳动党黄海北道委员长,在战俘营内担任朝鲜劳动党战俘营党员总指导委员会委员长—译者注)。此人是在苏联长大的朝鲜人,在二战结束以后苏军占领北朝鲜期间,在苏军中担任参谋军官和翻译。朴向显是南日的得力助手,而南日则是板门店谈判桌上的首席谈判代表。朴向显和南日紧密合作,通过美军根本难以发现的地下交通渠道传递情报和指示。朴向显伪装成普通士兵打入巨济岛。他的军衔和南日相当,但是美国情报部门却根本没有察觉。而另外一名战俘营中最高军阶的朝鲜军官是李学九(Lee Hak Koo,曾任朝鲜人民军第十三师团参谋长)上校,他于1950年夏天投降,当时李学九身穿有红色镶边的军服,佩戴苏制手枪,在投降时声称自己不再信仰共产主义。然而李学九后来成为了巨济岛战俘营的朝鲜指挥官。在朴向显和李学九的领导下,死硬的朝鲜战俘将令美国人大大出丑。

这些战俘因为各种行动受到了多次警告。他们的意识形态活动包括高呼口号和张贴海报,比如张贴苏联领袖斯大林和朝鲜领袖金日成的画像。战俘在有条件的情况下甚至会自制来复枪,同时还会以暴力手段抵制联合国军的甄别,杀掉立场动摇的战俘。在这些战俘控制的营地里,不断爆发的骚乱大大延缓了联合国方面从这些死硬分子中间甄别反共分子的行动。而在第62号战俘营,完全没有必要展开甄别行动,因为所有5600名战俘都要求返回朝鲜,1952年2月18日,美军第27步兵团第3营奉命开赴第62号战俘营弹压。

第62号战俘营中有千余名战俘手持简易武器和石头从帐篷里冲出来,而第27团的美军士兵则最终投出了手榴弹并开枪,。最终有55名战俘被杀害,另外还有22人在医院中伤重不治。美军士兵有1人死亡,38人负伤。当第27团被撤下来秘密运抵前沿时,迎接他们的是共军方面的扬声器“欢迎,巨济岛刽子手!”。这样的声音至少会让士兵心神不宁。笔者很清楚这种感受,因为当时我就在第27团侧翼的第15团。

更重要的是,南日一手策划的暴动正好为停战谈判拉开了序幕。在板门店,南日怒斥联合国军谈判代表:“现在摆在世界人民面前的事实是,尽管你方采取了野蛮手段,严重违反被俘人员的意愿,但仍有成千上万的战俘宁死也不愿屈服被强制扣留的命运。”事实上,联合国军方面已经开始悄然妥协。在4月29日的一封电报中,李奇微告诫参联会,重新开始强制甄别,将会导致在战俘营中再次展开野蛮的镇压,并且他建议参联会方面直接将拒绝甄别的战俘认定为接受遣返。 5月初,远东美军司令部的罗伯特·T·查普林(Robert T. Chaplin)上校视察了巨济岛战俘营,检查相关的安保措施。查普林提交报告,敦促李奇微要警告范弗里特,应该加强对战俘营的控制。而范弗里特的回应却是指责查普林没有知会第八集团军司令部,就擅自造访巨济岛。

引发巨济岛战俘营暴动事件的直接责任人,战俘营指挥官弗兰西斯·T·杜德(Francis T. Dodd)准将于2月20日走马上任,但引发暴动的深层原因实际上是自相矛盾的命令。李奇微曾经告诉范弗里特要严格控制战俘营,而范弗里特却告诉杜德“放松”对战俘的管制,在马上要停战的情况下不要节外生枝。如此混乱的局面正是杜德准将的前任,莫里斯·菲茨杰拉德( Maurice J. Fitzgerald)上校将巨济岛战俘营称为“指挥官坟墓”的主要因素,也就是在菲茨杰拉德接管战俘营之前的9个月时间里,战俘营几乎每个月都要换个新的指挥官。

1952年5月,政治和军事的各方因素以一种大人物们无法预见的方式引发了戏剧性的冲突,不是杜德和范弗里特,而恰恰是李奇微本人。李奇微在自己的职业生涯达到顶峰之际,将远东美军的指挥权移交给了另外一位二战名将,马克·W·克拉克(Mark W. Clark)将军,因为李奇微要竭力避免在就任北约驻欧美军司令官之前,让自己的职业生涯染上污点。

杜德准将,作为一位仪表堂堂的西点军校毕业生,此前的服役记录相当良好。担任战俘营指挥官的杜德准将急于缓解紧张的情绪,因而他与战俘营中的共军干部坦率交谈,努力争取他们的合作。在交谈时为了表现善意,杜德没有携带武器,当然这也是为了避免武器被夺走。但是由于共军战俘已经完全掌握了自己的战俘营,在长达几个月的时间里都没有任何警卫士兵或军官曾经入内,杜德很快落入了对手的陷阱。在中朝战俘此前的一次演练中,战俘营美军宪兵指挥官威尔伯·拉文(Wilbur Raven)中校就曾经一度被扣押。但是这一事件居然没有引发任何战俘营军官的警觉。而为了巩固在板门店谈判桌上的地位,南日通过地下手段,亲自策划了暴动行动。

巨济岛暴动过程中的关键人物杜德准将

5月6日晚上,第76号战俘营的核心分子开始行动,向拉文中校抱怨遭到警卫的殴打,并且要求会见杜德。作为引诱杜德上钩的条件,战俘提出他们将会协助杜德组织收录战俘的指纹,从而便于识别管理。而在5月7日下午2点后不久,杜德按照约定来到战俘营,并且依照惯例在战俘营入口处一座没有上锁的大门与战俘交谈。双方就战俘的饮食和政治等方面的问题进行了谈判,但是不论双方谈判的气氛多么友好,两名美国军官仍然拒绝进入战俘营内部的邀请。一名勤杂工扛着帐篷走进敞开的战俘营大门,而战俘们则借机靠近杜德与拉文与之交谈,突然战俘们扑了上来,拉文紧紧抓住门柱才没有被拽走,而杜德却没有等到警卫赶过来,被拖进了战俘营,随后被安置在一座专门的帐篷里,这个帐篷被分隔成两个房间。战俘迅速升起了一面事先准备好的旗帜:“我们俘虏了杜德,在我们的要求得到满足之前,会保证他的安全。如果发生任何诸如开火射击之类的野蛮行为,他的生命会陷入危险”。在几个小时之后,美军就开设了一条接通战俘营中被扣的杜德与战俘营司令部的电话线,双方随即开始了关于释放杜德的艰难谈判。

扣押杜德可以说是选准了美军的弱点,而且扣押杜德和李奇微与克拉克交接指挥权几乎是同时发生的,共产党方面的策划者不可能对后者毫不知情。在杜德被扣押的时候恰巧是克拉克刚刚抵达东京,因而在前后两任司令官交接,责任不清的时刻制造了混乱。通过这两位将军的回忆录可以很容易想象两人在这一事件中的滑稽关系,李奇微和克拉克在处理这一国际性事件时,都希望把巨济岛暴动事件的责任甩给对方。

李奇微在回忆录中写到他“决心亲自和范弗里特一起解决这个棘手的问题,而不是把它丢到克拉克将军的餐桌上去”。然而李奇微最后一次在朝鲜进行视察是5月8日,而4天之后他就要和克拉克正式交接,而李奇微要求和他一起飞赴朝鲜。根据克拉克的回忆录,李奇微称呼克拉克的中名以示亲密:“韦恩,我们在朝鲜出了点小状况,有报告说一些战俘扣住了战俘营的一个指挥官,杜德将军,将其作为任职。等我们一到第8集团军司令部(在汉城)马上就着手解决这个问题,然后搞清楚究竟发生了什么事”

克拉克比喻自己“就好像是在一个转门里转圈”一样。但真正让他感到惊讶的是战俘的暴动是“我所意想不到的事情,尽管在华盛顿我已经了解过了一些可能发生的情况,但此前我从来没有听说过任何巨济岛的情况,或者战线后方有什么危险的战俘问题”。

当然,克拉克接下来会了解更多的问题。在汉城,李奇微指示范弗里特草拟命令,如果必要就使用坦克“射击,并且是以最大的限度实施射击”。李奇微已经准备牺牲掉被扣押的杜德,李奇微的理由是,杜德既然身为职业军人,那就要接受这样的风险。他后来写道“在战时,一名将军的生命并不比一个普通士兵的生命更高贵,如果为了拯救一名军官的生命,就要放弃士兵为之牺牲的事业,那就是对那些阵亡者的背叛,我们会因此而心怀愧疚”。不过,即使是李奇微在向杜鲁门和接受国会质询的时候说了这样的漂亮话,但仍然不能摆脱他作为最高指挥官所受到的指责,他后来又说“在我看来,整个局势未能由在朝鲜的,负责任的军官掌控”。

范弗里特亲自抵达巨济岛坐镇指挥镇压,他上岛之后命令命令等待坦克上岛之后再开始攻击战俘营。与此同时,负责谈判解救杜德的是查尔斯·E·科尔森(Charles F. Colson)准将,这位参谋军官被紧急任命为战俘营指挥官。当然,对于美国人来说重要的不仅仅是杜德被扣押,而是中朝战俘要做什么。在朴向显的指挥下,中朝战俘用英文发表了一份声明,要求联合国军司令部同意理解停止使用“毒气、细菌武器、原子弹的试验”,此外当然还有停止甄别战俘,全部遣返。在经过几天的交涉之后,双方终于就释放杜德达成了协议。科尔森签署声明,声称今后“战俘将得到人道的待遇”并且允诺在释放战俘之后“将不会继续强制甄别”。5月11日,杜德终于被释放,而就在第二天,李奇微和克拉克完成了交接。

科尔森并不明白,他的声明将会被用于在谈判桌上对付联合国军代表,同时会被世界各国媒体拿来大肆宣传,从而破坏了联合国方面为之战斗的原则:自愿遣返。克拉克后来命令对巨济岛暴动事件进行调查,但又要尽量给杜德和科尔森开拓。克拉克制定专门人员调查,最后两人被降至上校军衔,并调到日本的后方机关,他们的军人生涯事实上就此到头了。釜山基地的指挥官扬特将军因没有密切配合谈判而受到抨击,尽管很难理解为什么他也被卷了进来,唯一的解释可能就是要为上级司令部的疏忽多抓几个替罪羊。克拉克后来曾经说过他本打算“让他们扣住杜德那个婊子养的,然后把那个地方(指战俘营)夷为平地”。

不论结局如何,发生了什么事情,对杜德来说,他最终安然无恙,仍然值得庆幸。克拉克并未浪费时间,5月13日,他派遣第2步兵师副师长“公牛”海顿·博特纳(Haydon Boatner)接管战俘营,博特纳在二战期间曾在史迪威将军手下服役,他能说一口流利的中文,而且很理解东方式的等级观念和好面子的心理,而且他并不是个老好人。曾经事先发出过警告,但无人听从的约翰·E·穆雷在多年之后终以少将军衔退役,他曾经回忆博特纳有一张大圆脸,嘴唇却很薄“看上去就像要吐痰一样”。然而博特纳也不是个很聪明的人。正如托马斯·沃特林顿(Thomas Walington)少将后来在给穆雷的信中所写的那样“我在军中认识三头‘公牛’,而他们之所以有这个外号并不是因为块头而是因为脑子。我不得不直言不讳的说,博特纳是这三个家伙里最蠢的那个,对于比较高级的军官来说这可不容易”

战俘营进行镇压的海顿·博特纳将军

但是,博特纳不那么聪明也没关系,他只需要明白自己接受的命令并且不折不扣的执行就可以了。克拉克要求他“重新控制住巨济岛战俘营并保持住”。在收到了战俘营的要求之后,克拉克的政策是回之以严厉的声明“战俘无权谈判”。博特纳开始着手建造更为坚固的战俘营,同时每个营区容纳战俘人数较少,约为500—1000人,这正是国际红十字会代表此前提出过的建议,但是当时无人听从。为了重新调整战俘营的安排,博特纳故意对中国战俘表示,他对于中国战俘会听从朝鲜战俘的指挥而感到惊讶,毕竟朝鲜曾经是中国的属国。与此同时,博特纳获得了增援,也就是第187团级战斗队,这是朝鲜战场上经过实战考验表现最好的部队之一。克拉克后来写道:“我们为这一任务精心制订了计划,不亚于任何作战行动。我们此时已经知道,共军战俘是战斗员,必须当做士兵对待,而不是传统意义上的战俘。”

美军最开始先展开了佯攻动作,博特纳先派遣步兵和坦克,扯掉了几个战俘营里挂出来的共产主义标语和横幅,以表明他打算重新夺回这里的控制权。6月10日,博特纳集中力量直取战俘的最高指挥机关,命令李学九上校让第76号战俘营的战俘自动以150人为一组转移到新的监区。然而战俘聚集起来准备抵抗,他们的自制武器包括缠绕了铁丝网的棍棒和链锤、用帐篷杆制成的长矛和用做饭的燃料制成的燃烧瓶。在美军下达命令一个半小时之后,第187团的士兵使用震荡手榴弹、催泪瓦斯、刺刀和拳头开始镇压,不过没有开枪。第一批战俘被拖出了战俘营,还有数百名战俘被赶了出来。随着巴顿式坦克开了上来,战俘们放弃了抵抗。李学九被单独关押直到战争结束。其他抵抗的战俘营监区也被打破,巨济岛战俘营似乎暂时平静了下来,不过关于强制遣返的争论仍在持续。

一年之后,当停战协定马上就要签署之际,韩国总统李承晚试图阻碍停战,准备拿战俘作为赌博的筹码。1953年6月18日,韩国卫兵打开战俘营大门,控制了大约35000名超限战俘,这些朝鲜战俘消失在夜色之中,韩国军队把他们带到隐蔽的集结地域,并且供应粮食。只有9000名最坚定的朝鲜战俘拒绝离开战俘营,坚持要求遣返。令李承晚感到懊恼的是,共军方面对他的挑衅根本不以为然。1953年6月27日,交战双方正式签署停战协定,朝鲜半岛正式一分为二。

朝鲜停战协议规定,双方代表要经过一个被称之为“解释”的复杂工作流程,以说服中朝战俘遣返回国或者是选择去往其他地区。但其实在解释工作之前,战俘营里的战俘早就已经分成了泾渭分明的两派,回头已经不可能了。8月13日,朝鲜战俘从巨济岛登上美军登陆舰,先前往仁川,然后登上列车前往非军事区。列车的窗户上都覆盖着铁丝网,警卫士兵警告战俘,在沿线不要暴露自己的身份。然而战俘们还是把铁丝网扯了下来,然后扯下自己的衣服,用藏在帽子里的颜料把衣服染成朝鲜国旗,就这样,这列特殊列车的窗口外飘扬着一面面临时涂成的红蓝相间的国旗—然而在铁路边,当地的学生们却纷纷愤怒地向列车投掷石块。,在那里他们登上了非军事区交换点的列车。而朝鲜女战俘则打碎窗户,撕掉座椅上的座套,在内衬上撒尿,等到她们下车之后,整个车厢一片狼藉。

朝鲜战俘在遣返的路上极力表现着对美国人的蔑视。在非军事区,朝鲜方面的红十字会官员敦促战俘们脱掉美国人提供的衣服。战俘们脱掉了囚服,身上只有帽子、美制军鞋和毛巾制成的内裤。战俘们尽情的跳舞、唱歌、呼喊。他们乘坐卡车前往战俘交换点,沿着尘土飞扬的道路返回北方。

在韩华侨“欢送”所谓投奔“自由世界”的战俘

当然战俘们的这些滑稽的表现其实是徒劳的。联合国方面的首席谈判代表,C·特纳·罗伊( C. Turner Joy)海军中将曾经说过,他之所以坚持反对无条件的遣返,就是希望中朝方面因为大量战俘不愿意自愿遣返而感到尴尬,从而破坏他们的统治。乔伊中将后来说“让我感到遗憾的是,这样的观点是否准确尚有待商榷,虽然因为‘自愿遣返’,共产党方面一度声望受损,但后来他们在亚洲范围内仍然取得了压倒性的胜利。”

不过乔伊说这番话倒是有点为时过早。如今韩国的繁荣、朝鲜经济的崩溃以及中国转向市场经济,都证实了:坚定不移、保持耐心,同时不要把虚妄的宣传胜利当真。军事指挥官应该明白,战术和政治不过是战略这枚硬币的两面,如果能够像克拉克那样采取针锋相对的政治措施,那就能够赢得最后的胜利。通过使用适当的力量,愚弄、欺诈对手,然后等待对方犯错。克拉克证明自己在冷战中的表现比二战中更好。对于任何一场战争,无论是冷战还是热战,这都算是相当有价值的经验教训。