石头是中国传统文化中重要的审美物象,奇石是具有独特美感的石头,是自然的鬼斧神工造就的美,也包含着文人雅士的尚奇情怀。在魏晋南北朝时期就有了赏玩奇石的现象,宋朝赏玩奇石达到了一个新的高潮。到了明代,奇石频繁出现在绘画、园林、盆景、文学等多个艺术领域,引领了明代奇峭审美的新风尚。

奇石是士人画学思想的体现,也是士人人格的具现。本文将明代绘画中的奇石作为独立审美对象,梳理不同文人画家笔下奇石展现的不同象征涵义和美感,从中领悟到画家对奇石独特品质的追求,以分析明代尚奇风貌背后奇石图的审美格调。

一、明代山水画中的奇石

(一)园林山水画中的奇石

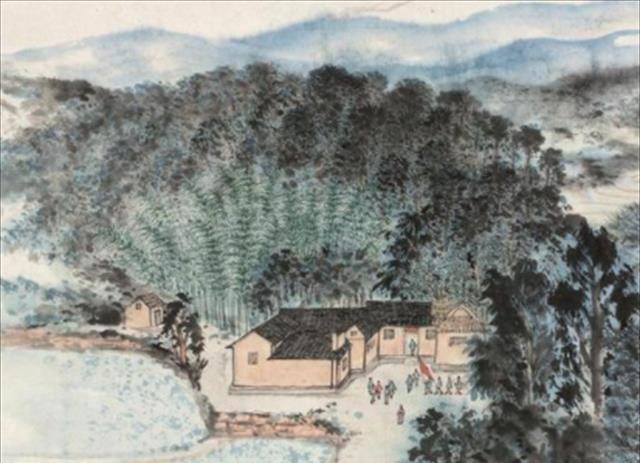

园林艺术的兴盛是与明代中期亲近自然之风密切相关的。明中期苛政的放松使得苏州地区经济迅速恢复繁荣,而心学带动了士人思想上的解放,亲近自然外出游山玩水成为士人一个重要活动,并依据个人财力建造园林别墅,以此来寄寓山水之情。

尤其是到了明代中晚期,文人们热衷于在其所居住的环境中营造一种亲近大自然的氛围,士人置身其中,就如同“庄周梦蝶”一般,达到了人与自然和谐相融、物我两忘的境界。这一时期造园活动在士人阶层盛行,使得明代绘画作品中就有许多关于园林奇石的描绘,例如文徵明的《真赏斋图》、《东园图卷》、仇英《桃李园图》等等。

在许多吴门画派的园林山水之中,太湖石作为一个重要的部分起了巨大的作用。吴门画派作品中有相当一部分是表现园林、庭院或斋室的景色,即使是传统的山水画也有浓郁的园林化倾向。

明以前表现文人雅士活动的题材,到了明代则是作为园林画的一部分出现,人物描绘得简单写意,整幅画面的主题还是为了突出环境以衬托人物雅好自然的情怀,十分符合当时士人阶层的趣味和装饰门庭的效果

文徵明代表作《真赏斋图》中太湖石就作为前景装饰。图中古松、高梧中修竹丛生,掩映着一幢草堂书屋。图右画太湖石一组,玲珑剔透,奇石空窍通透,显示出太湖石独特的“子弹窝”特征。

奇石作为园林一部分,更重要地体现在园林的“叠石”上。中国园林是“叠山理水”的艺术创造成果,就是在庭院中创造山林的气象。

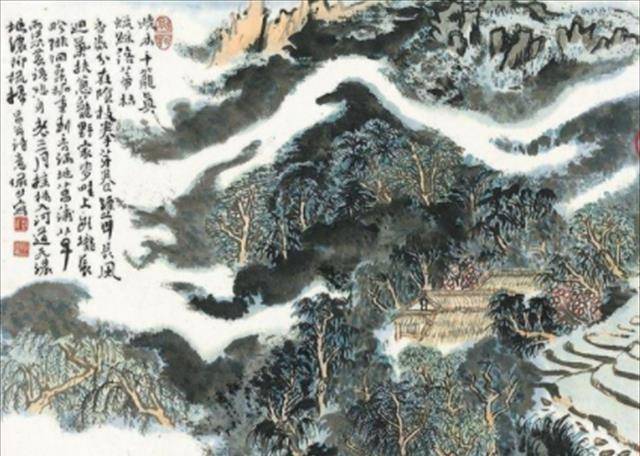

(二)山水画中的奇石

奇石主要是以两种形式出现在山水画中,一是以园林绘画中的奇石装饰,二是自然山水中的奇石风貌。不同于园林绘画中奇石的突出地位,山水画中的奇石独立性相对较弱,离开画中环境单独欣赏会显得缺乏完整感。

明代还有许多山水画中都有奇石形象。《邃庵图》中,画面中两块镂空的奇石成为了前景的一部分,打破了前景巨石的块面感,构成了画面险峻又通透的体势。《邃庵图》前景奇石与《云林石谱》中“江州石”记载相似。

到了明后期,陈洪绶和吴彬为代表的画家,引领了奇石的另一风格,不再局限于狭义中的奇石类型,而是演变成奇特外形的山石。奇石的画法中抒写主观情愫的因素进一步加强,更加注重笔墨的娱乐性与个性色彩。

山水画中的奇石主要是以多种奇石种类相结合,共同营造奇险之境。石头不仅是手中之石,更是心中之石,士人的审美想象和情思赋予了奇石之美。所谓色润朦胧才能引起意境之美。默然相对之时,便引意境至。东坡曾有一块雪浪石,见载于《云林石谱》,仅是一块带有纹理之石,东坡却看到其中雪浪翻滚、波光潋滟。

明代绘画之中的奇石,正是以“心境”赏石。奇石成为生命对象,成为一种艺术品,园中之石在山林茂木之中,存于亭台之旁,月华沐,饮晨露,呼之以微花,应之以清风,其中之美难以言喻。

宗白华说过,石头有两次生命,一次是物质生命,万年沉积诞生于地球之表,苍古而悠久;一次是艺术生命,被人拾取欣赏于心神之间,清奇于当下。前者属造物之功,后者乃人文之趣。由于自然界中的石头本身具有雄、奇、怪、丑等外形特征,变幻多样的外形造成了石头造型的无确定性。所以无常形的“奇石”很能符合文人画家重意境、重趣味的艺术追求。

二、明代人物画中的奇石

(一)明代人物画的变形画风对奇石图像的青睐

明代陈洪绶、崔子忠、丁云鹏以及吴彬等人的变形人物画风,为人物画带来了新的变局。心学风尚的兴起以及专制的松弛,使得这个时期的士人不再崇尚于儒家传统的中和儒雅之美,追求变形奇峭成为晚明的审美时尚。奇峭古怪的奇石作为人物画中的重要“道具”,深受画家的偏爱。

晚明人物画可以分为两个部分,一是曾鲸为代表的写真一派,这一画风在绘画上求神似更求形似,作品大多是“如镜取影”、“咄咄逼真”;而奇古变形一路,与写真派大相径庭,其风格可形容为“宁拙勿巧,宁丑勿媚”,在人物刻画风格上大不相同。变形一路的人物画背景环境更加丰富,奇石怪树林立,视觉冲击力更加强烈。

丁云鹏的人物画中,奇石多是作为人物的工具出现。特别是其晚年的笔法趋于古拙,粗劲苍厚,自成一家,笔下形象更富变形之意。

丁云鹏奇石变形画风最为典型的作品可见《岩间罗汉图》。画面中罗汉、观音等人物的面部表情都很严肃。形体比例变形、面部造型古拙。其中奇石作为洞穴或座位重重叠加,方刚硬朗,有着木刻版画的特点。营造出一种虔诚而高古的求道氛围。

吴彬人物画中的奇石也同样是以道具形式出现。在《五百罗汉图》中五百罗汉姿态各异,体态多圆转,纯以色线勾其卷曲衣纹,线条多排比复叠,呈现为装饰性的纹理感。罗汉有的涉水前行,有的骑着凤凰飞于天,有的则驾驭着各式各样的怪兽,还有的端坐于奇石石洞之中。

丁云鹏和吴彬将变形的道释人物与奇石相结合,形成奇峭变形的人物画风格特点。晚明时期道释人物画多受画家的主观意向影响,人物形象大多以奇拙的造型显现。不仅是道释题材的人物画,历史题材和仕女题材绘画作品中,头部和衣纹的夸张造型和装饰意趣也浓郁,主要表现在:头部较大,与身躯并不成比例。

显然,这是一种为求“形骨古怪”造型的强烈主观色彩。这种强烈的主观色彩和带有强烈装饰性的奇石相结合,通过对客观物象的夸张处理实现人物画的“奇古”风格。奇石的夸张造型和对画面的多重分割,以及人物衣纹的追求古意所形成的平面化装饰效果。两者在晚明人物画的作品上进一步的融合发展,形成了奇峭古拙的美学风格,影响甚广。

(二)陈洪绶人物绘画中的奇石

陈洪绶是明代人物画的重要代表,其创作极具“奇崛”风格,奇石作为其人物画的重要组成部分必不可少。

陈洪绶晚年的人物画风格与其晚年的遭遇相关。陈洪绶晚年饱受苦难,国家破灭身为儒士却无法救国,师长朋友多因战争去世,本应随长辈朋友而去,但是家庭却让他如同行尸走肉存活于世。陈洪绶晚年感情敏感,绘画中奇崛怪诞的风格都是和自身境遇相关的。

奇石在陈洪绶的人物画中占据的比重很大。《隐居十六观》中《醒石》卷,《醒石》图绘一人斜倚怪石神情迷朦,其中奇石形态奇崛,宛转曲折的。陈洪绶所谓“醒石”不仅是醒酒之作用,更带有“人生之醒”的意味。高枕石头,在一个千古不变的事实前寻求人生困境的解答。

“奇峭”之奇石与“奇崛”之人物形成了陈洪绶怪诞古拙人物画的特点。传达了他对时间和永恒的思考。这种来源于中国艺术审美普遍具有的“好古”气息。如在绘画作品的题跋中经常使用“古雅”、“苍古”、“浑古”、“醇古”、“古莽”、“荒古”、“古淡”、“古秀”等评价艺术品格。

再如在中国画中,林木必求苍古、山石必求奇顽,山体必求幽深古润,寺观必古,有苍松相伴,山径必古,有苍苔点染。“奇怪丑陋”与“高古”之美相扶相依,形成了晚明变形人物画中众多的奇石图式。

三、陈淳、徐渭花鸟绘画中的写意奇石

(一)陈淳画中的奇石笔意

陈淳作为明代花鸟画的重要代表人物,其写意花鸟画兼带没骨设色,钩花点叶和笔法中融入草书笔法,陈淳笔下的奇石也形成了笔墨潇洒恣意、墨色淋漓的特点。其笔下的花鸟画带有大量的奇石形象,且陈淳也是好石之人。

陈淳的《湖石花卉图扇面》是陈淳花鸟画早期作品,画中奇石表现了其早期细工雅致的风格。《湖石花卉图扇面》现存于北京故宫博物院,此图成于嘉靖甲戍年,此时陈淳三十一岁。

陈淳的《洛阳春色图卷》以率性的书法用笔入画。画中湖石起伏凹凸,浓淡自然,掩映在姿态横生的花草间,既浑然一体又跌宕变化,似乎一气呵成,完全打破了工致刻画奇石的方式,这种奔放洒脱的创造,与其书写性的用笔方法密切相关。

陈淳将书法中的笔法特点、水墨韵律、线条变化等效果运用到绘画中,使其绘画作品的画面具有书写的效果、韵味及肌理质感。不同书体运笔的快慢、顿挫、方圆、变化等特点及墨色的浓淡、清浊等对比手段让书法化的线条在绘画中具有独立的美学价值。

(二)徐渭画中的奇石“真意”

徐渭在美术史上经常与陈淳相互提及,两者合称为“青藤白阳”,两者都属于明代大写意花鸟画一派的代表人物,但是两者风格却各不相同。陈淳风格潇洒随意,简率纵放,但在洒脱中却不失准确,放逸中讲求法度,注重物象的形体和质感,主观感受与物象的内在自然神韵相结合。而徐渭的水墨写意花鸟,则追求的是“不求神似求生韵30”主要抒发个人的意趣。

从徐渭的画中可以看去,徐渭笔下物象大多以水墨淋漓之形出现,这与徐渭的观物之法相关。徐渭有自己观取物象的方式,这种摄取物象光影的方式,多次出现在徐渭笔下,包括奇石。

徐渭《蕉石图》中的芭蕉叶并无过多勾勒外形,而是以水墨画出叶之脉络,奇石更是以大面积水墨形成,形体多呈现水墨淋漓模糊之形,一派晶莹透亮之状。在实际生活中,背光投影下的物象,只可以看到一个模糊的轮廓存在,是无过多细节的。

徐渭称自己“懒为着色物”。徐渭的花鸟画并无传统花鸟画的形态,花草树木置于苍老暮烟之中,去除色彩,只独留下枯淡的形式,也就是徐渭所追求的“真意”。

结语

画家刻画奇石奇特外形时,通过皴法表现奇石之棱角尖锐、凹凸转折的曲线。奇石以奇怪之外形,给予观赏者新奇的审美体验,继而产生审美思考。当士人处于迷惑不解之时,感受时间、空间的不断延伸,于奇石之中感悟身心之愉悦。

因奇石之状貌奇峭,观赏者容易产生崇高之美感,达到物我相融的境界,可以说奇石是士人在命运多舛的时候的一种精神寄托,为士人引起命运之思提供了契机。