《繁花》播完了,但上海黄河路的势头,却久久未散。

游客们挤在黄河路上打卡《繁花》同款餐厅,排三个小时的长队等着吃剧里的排骨年糕,和平饭店里的英国套房16800一晚依然订不到。

一时之间,似乎所有人都涌向了黄河路,在金光绮梦的滤镜下回到九十年代,做一个名为“腔调”的梦。

然而,同样是讲九十年代,同样是时代车轮下的人物史诗,其他年代剧,却少有《繁花》这样从线上到线下的声量转化。

《山海情》里的宁夏,依然寂静无声;《漫长的季节》里的东北,只能靠着哈尔滨短暂喘息。

有人说,很难想象《繁花》、《山海情》、《漫长的季节》讲述的是同一个年代。

是的,那是个尘埃与繁花共同升腾的时代,是排骨年糕与戈壁蘑菇共存的时代,也是宏大叙事与小人物命运牢牢绑定的年代。

飘渺的时代万花筒下,映照出的是千万种琐碎的人生。而三十年后,我们站在时间的渡口回望,依然想问出那句:我们有变得更好吗?

回望九十年代

九十年代,到底有多少种面貌?

《繁花》刚释出预告时,有人在底下疑惑发问:这真的是九十年代吗?

毕竟,昏黄光影、时髦穿搭、目不暇接的珠宝首饰,看起来都更像是民国时的上海滩。

但很快,有上海人现身说法:是的,这就是那时的黄河路。

王家卫自己也亲自回应:“我们要还原的是当时人当时的感受。”

九十年代,上海进入了发展的快车道。

东方明珠和金茂大厦拔地而起,地铁一号线正式开通,上海展销会上云集了全国乃至世界各地的商品,穿着时尚的男男女女们穿梭其中,时不时也要在标志性建筑前用家用相机合影留念。

图源:网络

摄影记者许海峰也拍下过那时的上海:市中心人头攒动,百事可乐的招牌挂满了整条街,街上的人们手握大哥大身穿西装,风尘仆仆。

许海峰镜头下九十年代的上海

当目光从时髦的魔都上海转向首都北京,会看到更加错综迷离的世相。

一方面,传统的胡同民宅仍然在北京最中心盘踞,人们居住在老房子里,冬天取暖靠蜂窝煤,洗漱要去公共厕所。

图源:网络

另一边,1990年北京亚运会开幕,各种百货商场逐渐兴起,还吸引了外资入驻,街上奔驰的都是打表计价的黄色计程车。

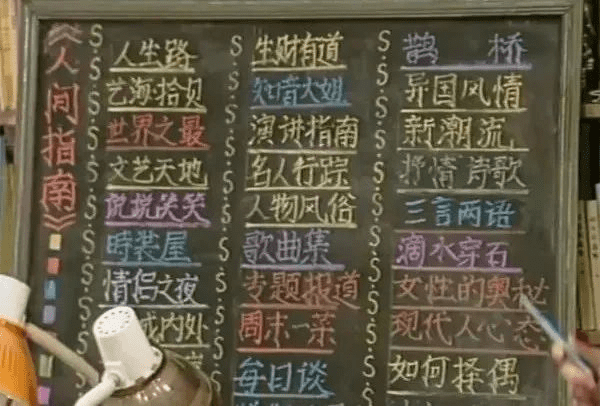

情景喜剧《编辑部的故事》里,更有了思想的演进和对社会现象的辛辣洞察,勾勒出那个巨大变迁时代下光怪陆离的风景。

图源:《编辑部的故事》

沿海飞速崛起,真正日新月异。首都国门大开,迎接着最先进的思潮和最激荡的改革。

而地图最上方连绵成片的黑土地,却在承受着风云后的阵痛。

九十年代,东北下岗潮。

关于那个时代的故事是坍塌、衰落,和重建。然而即便是三十年后的今天,东三省的GDP加起来,还不到广东省的一半。

图源:《钢的琴》

但也是在工厂废墟里,掀起了建国后最为灿烂的文艺复兴。

年初《漫长的季节》轰炸全网,连带着2004年的电视剧东北名着《马大帅》也重回大众视野。

《马大帅》讲进城农民工眼里的东北,《漫长的季节》勾勒城市职工眼中的东北。

一个是狐假虎威的农民工视角下的彷徨困惑,一个是碎尸案勾连起的城市衰落。两种视角,一种人生。

图源:《马大帅》

如果说九十年代的东北,是在转身时迷惘失措,那么更深处内陆的版图里,上演的则是一场从未成功的抵抗。

《山海情》里,有更真实的中国侧写。

是灰头土脸,是吃不饱饭,是女孩会以一口水窖一头驴两只羊两笼鸡的彩礼被嫁给不爱的人,是三兄弟出门只有一条裤子换着穿。

“出了名的,瘠苦甲天下的烂地方。”

图源:《山海情》

年轻的人们都要向外走,于内陆而言,最好的出路是南下打工,最向往的地方是广州福建上海。

有人也回忆起那时的生活体验:自己在甘肃吃不饱饭,第一次吃到糖果,是远房亲戚从香港带回。

图源:《山海情》

那时候,人们清楚世界有着巨大的差距,却也相信着远方会有巨大的神话。

不同于今日人人喊着上岸,彼时是人人都呼唤着下海。

沿海、东北、江浙、内陆、边境......浪潮之中,地域与小人物的命运勾连成细密的网,一次次拉锯争斗,一次次缠绕依存。

摄影机或在当下对准时代,或是回望彼时荣光,都在确切的讲述中试图呈现一种真实:

这是庞大的中国,这是更确切的大多数。

图源:《编辑部的故事》

我们与时代的距离

时间来到二十一世纪的二零年代,这些差距仍未被弥合,但我们对于差距的认知,却越发狭窄。

——我们活在自己的信息茧房里。

1995年,美国国家通讯与信息管理局(NTLA)发布了一份报告:《在网络中落伍:一项有关美国城乡信息贫困者的调查报告》,在这则报告中提到了一个新的名词——数字鸿沟。

在报告中提到,一方面,处理互联网信息的能力与教育程度息息相关,也就是说,许多群体由于缺乏相关教育,从一开始就会在互联网上失声。

另一方面,大数据推送机制会让你接受不同意见的能力越来越弱,而越是被同质化的信息淹没,就越来越难以理解他人的生活。

去年年初,博主@打工仔小张开始在互联网上教人坐地铁、换乘、坐高铁、医院挂号、麦当劳点餐......

图源:抖音@打工仔小张

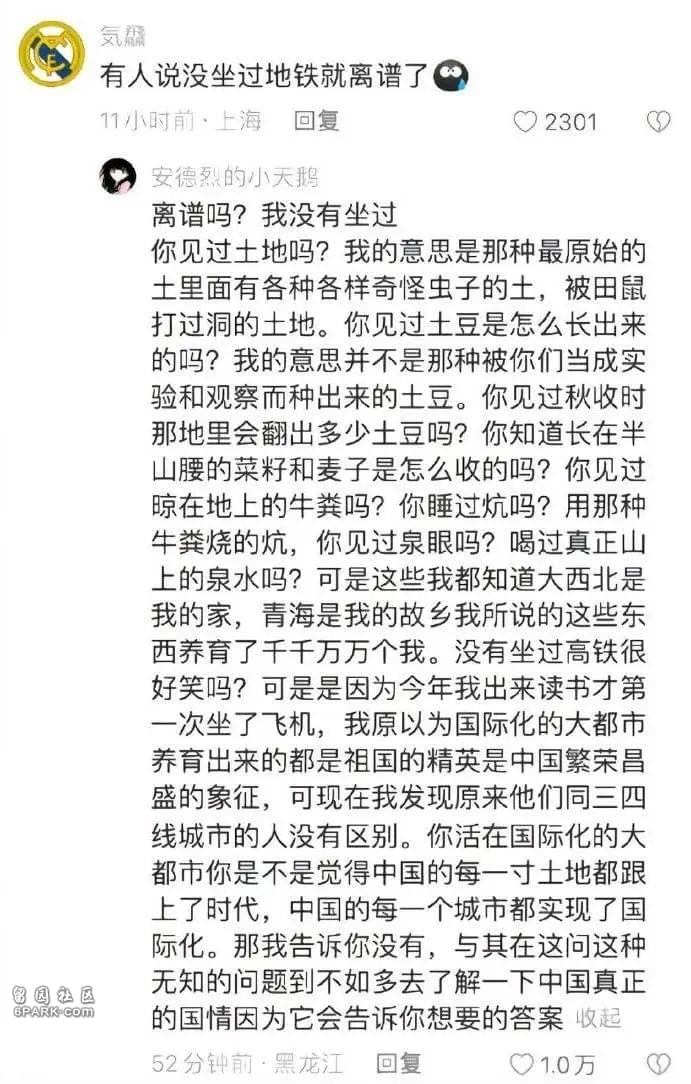

一开始,评论区里一片嘲讽。

“怎么会有人没坐过火车?”

“有人说没坐过地铁就离谱了。”

“点餐有什么好教的......”

但正是这些看起来的生活常识,让许许多多的人找到了解法。

也是在那些评论区里,我们听见了从前被忽略无视的声音。

“这辈子就没出过市。”

“我真的到了大学才第一次吃火锅。”

“二十三岁了,一个人坐飞机还是犯怵。”

地域之间的庞大差距也依然存在。

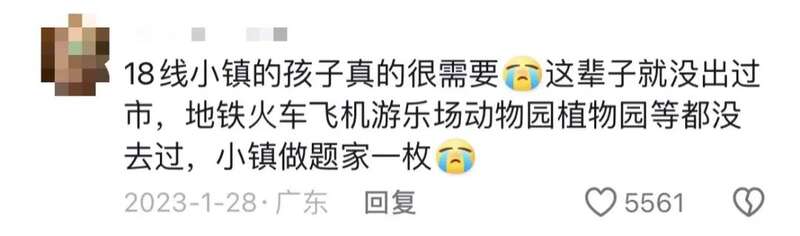

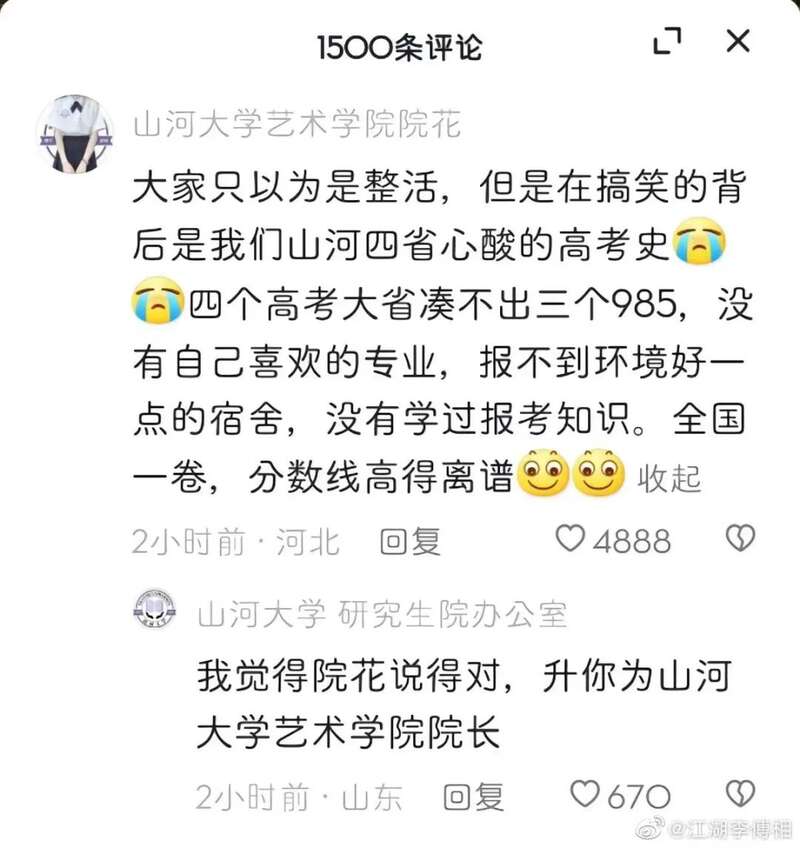

去年六月,山河四省的定义冲击了全网年轻人。

山河四省指的是山东、山西、河北、河南四个省份,共同特点是教育资源欠缺、高考压力极大。他们鼓捣出了山河大学,一人一句,造出了梦想中的空中楼阁。

“所以山河大学存在的意义是什么呢?是数以百万计的考生持不平的大山,是庞大遥远理想的雏形,哪里都可以是山河大学,翻过山去,自有山河。”

教育的更深层差距,是眼界。

去年年底,同样是一条视频在互联网上爆火。

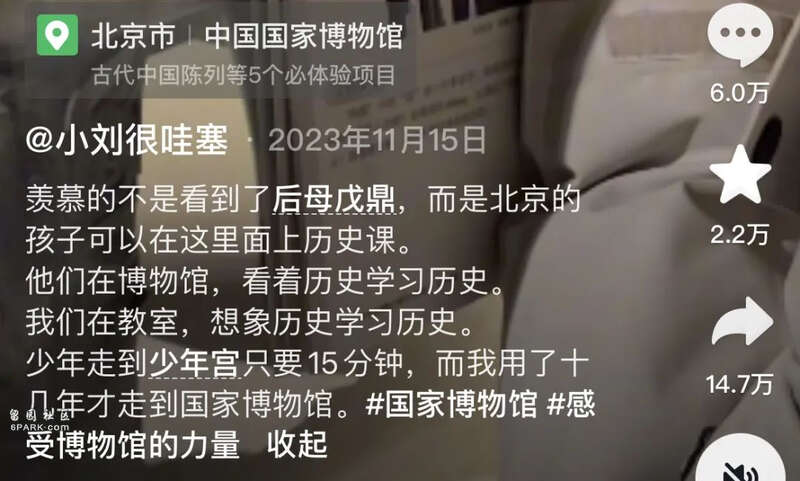

博主在北京市中国国家博物馆看到了文物后母戊鼎,也看到了一旁正在上实践课的孩子。

她写:“羡慕的不是看到了后母戊鼎,而是北京的孩子可以在这里面上历史课。他们在博物馆,看着历史学习历史。我们在教室,想象历史学习历史。”

图源:抖音@小刘很哇塞

底下的评论来自各个省份,也是在这个时刻,他们的IP地址才显得格外生动。

余华在杂文《我们生活在巨大的差距里》写:

“历史的差距让一个中国人只需四十年就经历了欧洲四百年的动荡万变,而现实的差距又将同时代的中国人分裂到不同的时代里去了,就像前面说到的北京男孩和西北女孩,这两个生活在同样时代里的孩子,他们梦想之间的差距,让人恍惚觉得一个生活在今天的欧洲,另一个生活在四百年前的欧洲。

这就是我们的生活,我们生活在现实和历史双重的巨大差距里,可以说我们都是病人,也可以说我们全体健康,因为我们一直生活在两种极端里,今天和过去相比较是这样,今天和今天相比较仍然是这样。”

即便是在今天,我们也应当明白,经济的飞速发展并没能完全弥合世界的鸿沟,“我们一直生活在两种极端里”。

但在这个信息磅礴、城市与城市的沟通无限紧密、高铁速度串联起九百六十万平方公里的时代,我们惊讶地发现,人与人的距离,反而变得格外“遥远”。

近两年,舆论前所未有地收紧,针对穷人的嘲讽开始前所未有地剧烈,越来越汹涌的浪潮拍向普通人。

有人说月薪三千活不下去、有人说身边没有没念过书的人、有人斥责有人看到穷人的第一反应是不够努力......

最触目惊心的一句,莫过于——你的苦难配得上你的认知。

睁开眼睛,看到差距

如果说九十年代,人们还怀揣着对远方的理想,还留有对现实的敬畏。

那么到了今天,人们似乎不再能想象远方的生活,真实,反而变成了一种奢望,假装真实,又变成了一场生意。

图源:《编辑部的故事》

影视剧里,古偶仙侠甜宠撑起全平台营收,好不容易某个角色设定是普通人,下一秒又用悬浮台词无差别创死所有观众。

久而久之,我们能代入的只有旁边被挤兑的打工人和无意撞见爱情的NPC。

图源:《以爱为营》

而短视频里,则充斥着各种各样对贫穷的表演和对真实生活的异化。

贫穷可以是一种表演。

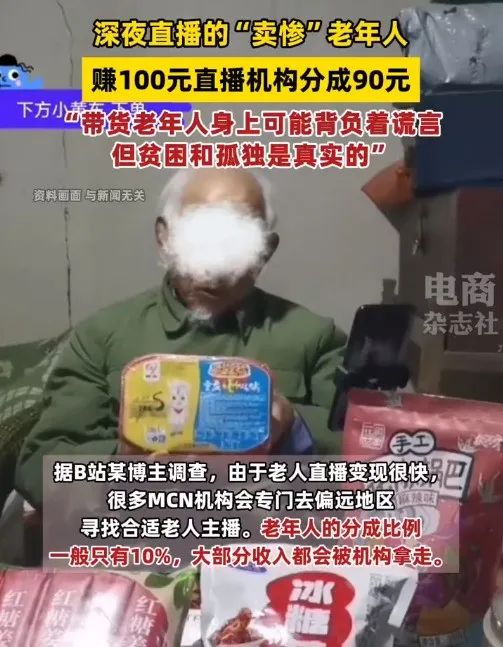

平台上,常常能刷到各种各样身世可怜的老人,背景是农村土屋、衣着褴褛、身世可怜。他们坐在房间里日复一日地直播到深夜,骗取人们的眼泪,收获一点打赏。

然而,出镜的他们,只能拿到10%左右的收成。

图源:网络

各种以贫穷着称的区域,则成为天然的流量池,吸引着MCN机构入驻,把卖惨玩成一套变现直播制假售假的完美产业链。

图源:红星视频

于是,流量为王的时代,我们分不清什么是真,什么是假。那些庞杂的信息消解了苦难的本质,让我们隔着屏幕,一次次地对真实的痛苦避而不谈。

贫穷也总被额外审视。

世代农民工外卖员的报道下,有人说:为什么不多读点书?

被刺死的外卖员,被认为是留洋学子的跌落——都这么穷了还读书,活该。

慷慨激昂的衡水宣誓视频下,有人说:不懂得变通就算考上北大也没人家混的好。

二十年里换了19份工作的快递员,被说不遵守规则一定会被淘汰。

——关于贫穷,人们有无数种方式解答他们的坠落。而关于富有,人们又不吝以所有美德来赞颂他们的成功。

正如“数字鸿沟”所体现的,处理互联网信息的能力与受教育水平息息相关。

所以,在普通人大范围失声的当下,富人只需要展示生活,就可以让无数网友在艳羡中心甘情愿地成为“老奴”。

去年一条视频带火了万柳书院,紧接着,打着万柳书院旗号的少爷小姐们迅速爆火。对富人生活天然的窥探欲让他们随手一拍的日常都加上了滤镜——晃晃钱袋子,自然有关注度送上门。

这个时代,我们对富人的生活充满想象,对穷人的生活拒绝想象。

我们试图证明自己理应获得成功,试图证明自己理应拥有好运,试图用解构和嘲讽将自己与贫穷划清界限,以安慰自己:我永远不会变成Ta那样。

我们又去为那些金光闪闪的财富辩驳,试图通过理解和赞扬与他们站到同一层面,试图通过认同富人的价值观,来想象富人的生活。

于是生活和想象在比较中成为对立,人与人之间根本的共情和谅解,都被轻而易举地抹除了。

2016年,科幻小说《北京折叠》获得雨果奖。

故事讲述着三个不同空间内的故事:

第三空间是底层蓝领,第二空间是中产白领,第一空间则是掌握权力和财富的金领阶层。这是典型的反乌托邦设定,在可以折叠的空间里,阶层的鸿沟越来越宽,最终人们在物理的意义上完全隔离。

图源:网络

物理空间的隔离,是海淀的万柳书院和昌平的天通苑。而数字空间的折叠,每时每刻都在发生。

那么,就此回望那个灰头土脸的九十年代,也许,呈现真实,让我们看见差距,已经是一种上位者的仁慈。