文|周航 张宇

编辑|王珊瑚

识别

如果只是按照寻常眼光,陈璐的人生算得上某种优秀,本科毕业于985高校,后来又考上编制,如今26岁,正留学欧洲攻读硕士。

今年1月,欧洲某地性诊所,当护士强烈建议她接受紧急评估时,陈璐还觉得很惊讶。她只是来做皮埋避孕的,有这样的必要么?

为了防治传染病,作为检查一部分,护士详细询问:“过去三个月有多少个性伴侣?”“性行为有没有保护措施?”

陈璐坐在那眼睛不停转,脑子里“在数人”,回答说,跟许多人发生过性关系,最近的那一次没做保护措施。护士又问,是不是经过了她同意。陈璐说,自己说了NO(不),说着说着就哭了。

哪怕如此,陈璐也不觉得自己出问题了,哭泣只是因为有点伤心,不解为什么护士“如临大敌”,不断安慰她,“你别伤心,都有办法的”。护士出了门,回来后拿着两张精神卫生方面的宣传单,一项项介绍。最后帮她预约第二天上午的心理健康紧急评估,并且当天就住进精神专科医院。

性诊所官网上罗列的可能提问

医院住着很多精神病人,两个本地的白人中年女性来跟她聊天,问她是不是医生或者护士,其中一个说,“你在这看起来过于漂亮,过于正常了”。

但她确实不正常。第二天,她被诊断为复杂性创伤后应激障碍(C-PTSD),通常由重复的、长期的创伤造成。评估持续了四五十分钟,问当下的状况、过去的经历、现在的人际关系和支持网络,最后,医生要求她继续住院。“你没法保护自己。”医生说。

据当地法律,医疗机构拥有“短期而紧急”的权力——针对一些“有风险伤害自己或他人”的病人,医疗机构可以“强制拘留治疗”。陈璐住了两三天,大概被判定情况没那么危险,才被允许离开。最后医生给出的治疗方案包括药物、心理咨询,以及“家庭危机治疗”,专业人员一周上门三次。

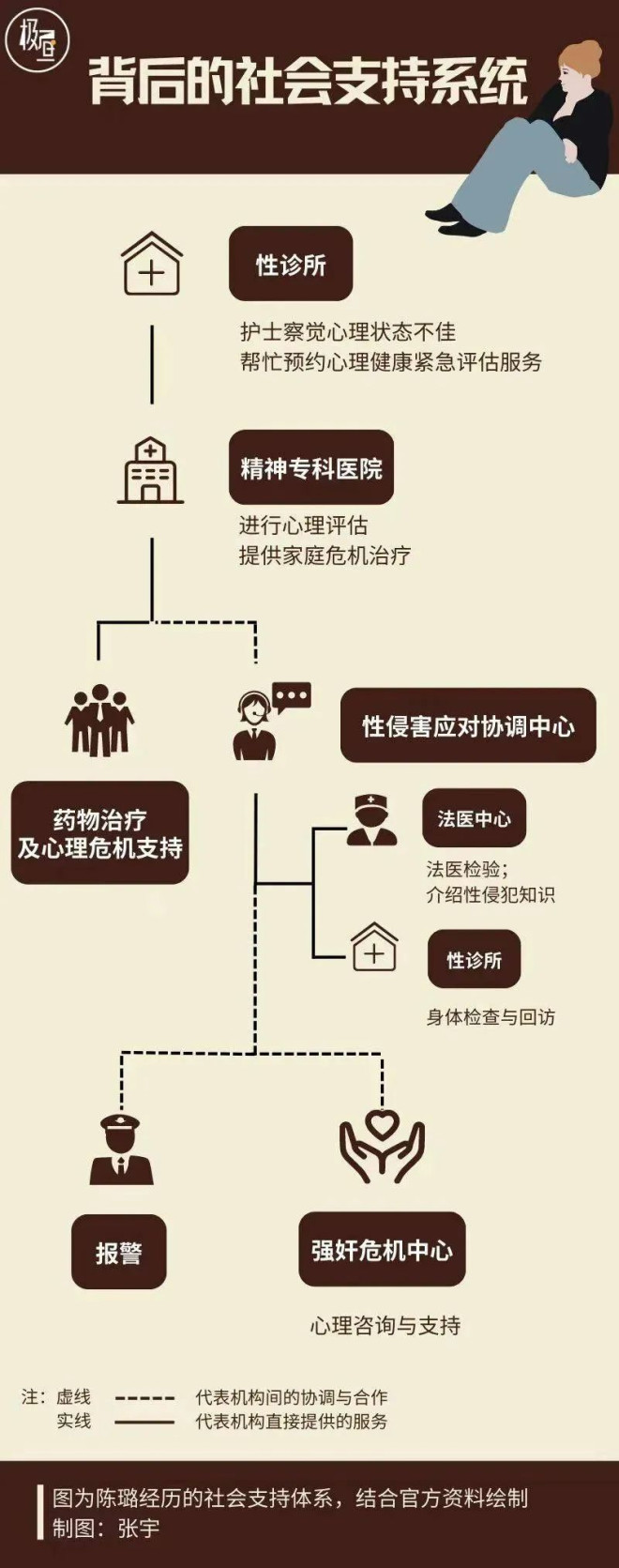

如果按常规方式转诊,陈璐可能会花去很长时间才能进入这家精神医院,但性诊所护士当时启用了紧急通道,这之后,整个医疗系统都在快速响应陈璐需求。而当地全民医疗免费,陈璐不需要为此支付任何费用。

对性诊所来说,这其实是工作的一部分。护士对陈璐的一系列提问就公开在网上,每一个医护人员都会进行这样的询问,他们一项主要职责便是,“识别、评估和转诊有心理健康需求的患者”。

事后看,陈璐被准确地识别了出来,像空中不断下坠的物体,突然被一张巨大的网接住。

接受紧急评估的等候室。讲述者供图

系统

从2022年6月算起,半年时间,陈璐至少跟20个人发生过关系。这些人,陈璐说,都是社会边缘人士,“都是在这个社会非常完蛋的人”。

就说说最后那个伤害她的男性吧,他酗酒、吸毒,高中毕业没有工作,靠社会福利金生活。他们2022年6月在社交软件上认识,不算男女朋友,但多次发生过关系。

他总是无视社会规则,第一次见面在陈璐宿舍,那天陈璐就非常不适。他在公共区域大声地外放说唱音乐,陈璐让小声点,他说谁会在意呢。但当他下一次说还想来,陈璐又同意了,“好像也还可以。”

陈璐一度也觉得自己有性瘾,国外性解放这样的口号也为生活找到一个解释。但现在,她觉得事情不是这样的:“你说自暴自弃也可以,你说寻求被人掌控也可以,你说寻求失控的感觉也可以,这些都比我所谓性愉悦要重要得多。”

后面她会讲到自己的故事,来解释为何“自暴自弃”。如果简单概括,那就是从小到大,就像多米诺骨牌倒下,她的人生不断坍塌,成年后没有任何自我价值感,当希望寻找某种自由的感觉,“身体成了唯一可以滥用的东西”。

这显然是有问题的。“家庭危机治疗”的医生委婉地建议陈璐,是不是远离这样的男人比较好?但陈璐像得了受虐综合症,说他最近两次来都没有喝酒,“也在变好”。而且他也有好的一面,有次给她写了张纸条,说“如果你有时候觉得情绪很低落,就请记住,我认为你是一个灵魂很美丽的人”。这一点点甜,陈璐一直记着。

接受治疗一个多月后,今年2月下旬,最后一块多米诺骨牌倒下了。

按照陈璐说法,那个糟糕的男人违背她意愿,伤害了她的身体。后来法医检查显示,下体有6处撕裂伤。她的身体总是不知道疼,这一次像发出了预警,疼了好几天没睡着觉,也让陈璐情绪陷入了崩溃。

作为危机支持,“家庭危机治疗”原本只能持续两个月,因为这件事又延长了。医生和社工们的关怀让陈璐格外触动。陈璐道歉自己没有听从远离那个男人的建议时,医生反过来安慰,不要这样去怪罪自己,“因为这个事情并不是你可以预知的,你可以知道这个人有多坏,但是你没有想到他可以坏到什么程度。”

他们还提供了一个24小时服务的电话号码。每一次见面都说,你如果觉得不好,你不要一个人在那伤心,打我们的电话,我们会有很专业的人去听你的问题,回答你的困惑。

陈璐所在的精神专科医院。讲述者供图

官方介绍里,家庭危机治疗团队有医生、护士、心理学家、社工,他们总是从陈璐的日常生活介入谈话,问她最近的生活,比如陈璐说自己去滑了冰,社工就会说,这是不是你的兴趣,引导着她继续聊下去。陈璐的感知是,“只要有根绳子可以把你吊起来,他们就会把那根绳子给你抓紧。”

当陈璐因为2月下旬发生的事陷入崩溃之时,一个更大的社会支持系统也展开了。

医生给了陈璐性侵害应对协调中心的联系方式,那里可以转介到法医中心,所有跟性有关的检查在这里进行。公开资料显示,法医中心原来归属警方,大概十年前划归医疗系统,并且在2019年通过一项改变性侵犯受害者获得法医检查方式的法案,除了通过警方,所有人可以自己申请检查。据当地议会官网,该转变原因在于,“受害者的医疗需求应该放在首位。”

这正是陈璐需要的。她没想好要不要报警,但想知道自己身体怎么了。检查时,躺在一张奇怪的床上,生殖器显示在屏幕,仪器深入身体,她尖叫了出来,泪水也瞬间迸发。无论她是否报警,检查样本都会保留26个月。

这天下午,陈璐决定报警。很快两位警察上门,但她没法证明自己没有给予性同意,“只能记录在案”。

另一边,性侵害协调中心的帮助还在继续。他们为她安排了性诊所回访,这是身体层面的关照。而法医中心的护士则又帮她联系了强奸危机中心(Rape Crisis Centre),如果她需要,那里会提供精神和心理层面的帮助。

相比医疗系统,强奸危机中心更专注于帮助性暴力受害女性,而且提供的支持更为长期。

陈璐所在的这家强奸危机中心COO告诉我们,中心一半的“幸存者”来自外部机构的推荐,主要的推荐者是警方(17%)、国民医疗体系(13%)和其他妇女组织(7%)。“幸存者也可以主动联系我们,我们的网站上提供了相关信息以及在线表格,方便他们填写。此外,使用过我们服务或听说过我们的幸存者会向其他幸存者推荐我们。”

对陈璐来说,医疗系统的识别让她觉得自己被看见、被重视,而强奸危机中心帮助她更多以另一种视角重新认识自己的人生。

正是在强奸危机中心,面对那些愿意倾听的社工,她开始不断回想自己的人生,为什么一步步走到了现在的境地。

“渣男体质”

现在我经常在想以前的事情,真的就像狗头萝莉(一个网红主播)说的一样,可能有的人在刚遇到你的时候没有那么坏,但是他发现对你做什么都可以的时候,他就会变成一个很坏的人。

你会说,为什么我老遇到渣男,但我觉得对于垮塌了的人来说,每个人都可以在你的生活上面踩两脚,他想要什么他就可以拿得到,他为什么不拿?他们会不停去侵犯你的边界,你一定会一次又一次受到伤害。

比如说那个有编制的男朋友吧。他借了很多高利贷,每个月的工资一发出来,我马上借给他去还钱。我们当时的生活,每天就是喝稀饭,10块钱的红双喜,一根烟要分成4次抽。他跟我是同事,我还幻想着,两个人一直生活在那座小城市也不错。

他一直找我借钱,让我去银行贷款15万出来,然后一直跟我说,如果我不这么去做,他就要自杀,他就活不了了。我已经借了他好几万了,真的非常不想去贷款再借他钱,就觉得很痛苦。

我当时找了心理医生。医生跟我说,你借给他那么多钱已经是仁至义尽了,要我的话最多借1500。我觉得这是非常缺乏职业素养的。他没有告诉我为什么我根本不应该觉得愧疚,没有用他的专业知识来帮助我。

哪怕这样,当时跟借高利贷男分手之后,我写了一个小短文,那就是一种非常脆弱的女性的语言。你可以看到我以前有多“恋爱脑”。如果我从一开始就觉得他们是在掠夺我,不会谈这么长时间的恋爱、一直不停谈恋爱,但是在当时我以为是爱情。

“不是你的错”

强奸危机中心位于市区一栋三层楼公寓,装扮得像花园一样,每周五从这离开的时候,陈璐都觉得非常开心,内心那些塌方的地方,好像又重新开始建立。

官网显示,强奸危机中心致力于“结束性暴力”,已经有40多年历史,起初依靠捐款维系,后来申请了包括政府拨款在内的资助。“我们的社工接受了高标准的培训,并认为基于性别的暴力是一种滥用权力,不应该发生。”

接受支持前,填写一张问卷,那里有一个问题就带给她冲击:“你能不能够认识到,发生的事情并不是你的错。”

之前,陈璐觉得,事情之所以变成这样,真的是因为自己“疯了”。读书时代,她的母亲一直这样说。后来,当兵的前男友、咨询公司的前男友也都这么说。高利贷的前男友说,你为什么每天这么多的负能量?你要把我逼到什么地步?

在强奸危机中心,无论宣传手册还是有着专业背景的社工,给出了一个完全不同于“疯了”的解释:在暴力的亲密关系里面,如果施暴者不能够去否认你的控诉,他就说你疯了。

陈璐给最后伤害她的男性发短信,告诉他自己已经报警,对方回复是,“事情一直在允许下进行,你疯了”。但这一次,陈璐不再觉得是自己的问题,“我现在意识到说我并不是疯了,而是他想用这个东西来攻击我。”

在强奸危机中心,陈璐被称呼为幸存者。最开始,是一位本地中年白人女性为她做的危机支持,这个阶段,她主要在肯定陈璐的感受,比如愤怒,那是受到创伤后再正常不过的反应,“是一种健康的反应。”

六次危机支持过后,后面的长期帮助,强奸危机中心专门指派了一位台湾社工姐姐为陈璐提供支持。

中心COO说,他们招募了普通话、阿拉伯语和波兰语的工作人员,因为在当地,“这些语言的少数族裔人口比较多”。这位负责人还提到,讲普通话的人群尤以陈璐这样的学生群体最多,“我们希望能够提供母语服务,这样工作人员可以意识到可能会被忽略的社会和文化暗示,幸存者也会感到舒适去寻求支持。”

强奸危机中心官网提供的语言选项

不过,刚开始切换成母语,陈璐反而觉得很不舒服,羞耻感似乎又回来了,但接触久了,她们建立了信任,话题也越来越深入。5月的一次咨询中,社工姐姐问的一句话,让陈璐再次受到了震撼,“你觉得发生的所有事情都是在你的理解力之内的?”

“比如说像借高利贷的前男友也好了,结了婚的那个人也好了,就各式各样的人,你说我有预计到他们会变成那样吗?我没有。”陈璐说。陈璐想着自己的过去,很多时候她以为可以赢,“比如说这个男的爱你,比你爱他多,好像我就赢了一样。”

她的回答引起了社工新的注意:“你为什么会用到赢这个字?”

为什么呢,陈璐想,或许是因为小时候,母亲经常让父亲当裁判来评理母女俩的对错,自然而然,男性成了她要讨好的人。很长时间里,她也讨厌女性,读书时候总是跟女性相处不好,“在面对女性的时候,我就觉得我就是要比”。

就是这样,不断的对话改变着陈璐认知。和之前接受的心理咨询最大的不同,强奸危机中心提供了一种女性主义视角,在这里,接受帮助的往往是弱势群体,性工作者、少数族裔等等,让她意识到,“它是一个男女角色和地位问题”。

强奸危机中心官网宣传图

之前,陈璐在国内自费做咨询的那位男性咨询师,总是在鼓励她更勇敢,更积极去面对发生的事,但在强奸危机中心,她的脆弱被接受了,“这个社会就是让女性做不到很多事”。

对现在的陈璐来说,“我没有做错任何的事情”这一点太重要了,她说,“虽然好像听起来是很小的一点,但对于我怎么去理解发生的事情是非常重要的。”

陈璐也说,事情发展到现在,自己不可能是完美受害者。但她能怎么想呢,类似的事情反反复复发生,“到现在我也不怪谁,我只能说可能从这样的一个家庭出来,你在跟男性的相处上,一定会遇到非常多问题。”

这一点也得到了中心社工的肯定。社工说,“你的家庭影响了你对于世界的认知和对于男性的看法。”

家庭——其实这是故事一切的开始,也是陈璐最早向我们讲述的经历。

第一块骨牌倒下的地方

从五六岁起,她(母亲)经常在我做作业的时候打我。我最不能接受的,你打我两巴掌就可以了,但她会折磨你大概两三个小时。很多时候,原因其实就是上课说小话,没有认真学习或者发呆走神之类的。

我进房子,她就会说,你去卫生间等着我,我把东西拿了就过来,那种橡皮煤气管,进去卫生间之后就把门反锁上,一边打你一边骂你,问你知道错了没有。

每次她打完我,就会抱我,说她很爱我,然后跟我哭。

小时候,我会在本子上面写,说我希望她去死。那时候我才七八岁,故意在楼道里面把她给我买的钢笔摔烂,摔不烂就捡起来再摔一次。也没有别的办法表达我的愤怒。

后来很长一段时间,我根本不知道他们做错了。从初一到高二结束,我基本上没有认真学过,集中不了注意力,然后我很晚才知道,其实注意力分散也是非常典型的创伤反应。

很多年夏天,我没法穿短裤,连最宽松的牛仔裤都要用劲才能塞进去,因为下半身淤青,肿得太厉害。印象最深刻是十岁一次,我说想要上洗手间,她说,你以为这样就逃得过了吗?那次我被打得尿了裤子。就这样慢慢被“打服了”。

我经常都会想,我妈打我那么久,我当时脑袋里面在想什么。我现在唯一能够记得她当时穿一个毛衣,上面有菱形的水钻,一大排,我就一直在盯着那个图案看,脑袋里面什么也没想。

在那样的家庭环境里面长大,我不知道我是可以拒绝别人的,所以后来很多事情发生。

去年以前,我不知道人是可以恨的,到最后变成非常病理性的抑郁。事情就是越来越差。那个时候,我整个左上臂全部都是刀疤。回家那会儿,我爸妈每天把做菜的刀都藏起来。

大学毕业,我找不到工作。哪怕去网咖应聘,其他人是很会做事情的,我还记得当时经理来了之后,然后大家都在抢着做事,我一个人就傻站在那里。去星巴克,干了不到一个月,我就知道自己通不过考核。我那时候记忆力差到什么程度,每天背那些饮料配方,完全记不住。

我知道自己一直很聪明,或者说应付逻辑和文字考试没问题,后来还是考上了编制(注:网上仍能查到陈璐当时成绩公示),但在这之前,我所有的工作经验,说白了就是打零工。那时候我真的觉得,我这个人,连带我的性,都是没有任何价值的。

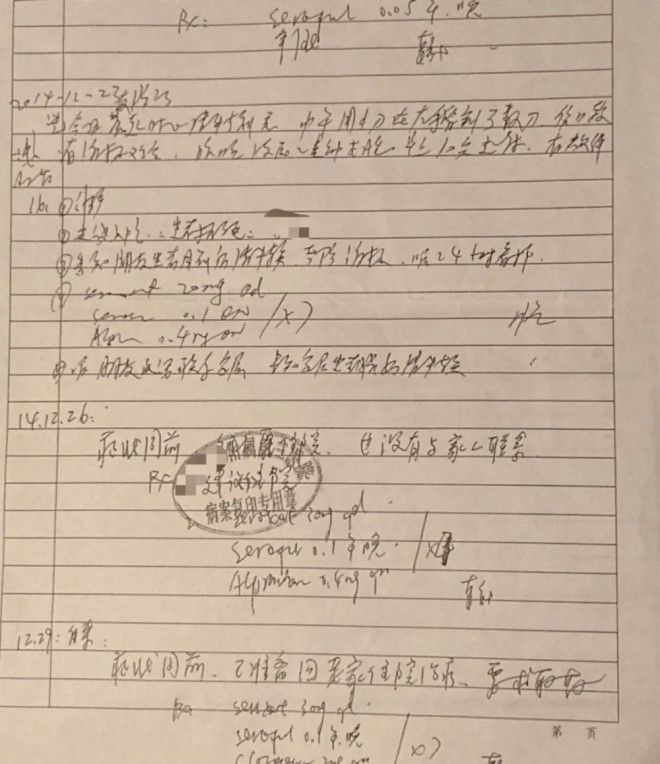

陈璐最早的抑郁症病历,时间为2014年。讲述者供图

得不到的道歉

该怎么理解母亲,这一直困扰着陈璐。陈璐说,母亲出生农村,做土方生意,一种野蛮的生意,打交道的人形形色色,“可以说那种很脏的脏话”。

或许她也是受害者。陈璐听母亲说,外公“很自私很冷漠”。2017年外公去世的傍晚,陈璐一家三口刚坐下准备吃火锅,母亲很平静接完电话,一家吃完火锅才出发。

又或许她5岁那年发生的事也改变了这个家庭。父母在外地做生意,母亲一个人先回来照顾她,期间父亲出轨了。这之后,她觉得母亲性格变得异常敏感。在母亲眼里,女人只有两种,好女人和娼妇。她也用这个词骂过很多次陈璐,陈璐买的化妆品也全被她给扔了,“女人就要本分”。

在现在的陈璐看来,母亲是自己一切悲剧的来源。曾经她的身体一直被控制,后来她拥有自己身体,跟许多人发生关系,“就是宣示我对自己身体的主权”。

她一直想要母亲的道歉。有时候,母亲会说自己以前做错了,但有时候又会否认,将责任推到了她身上。“疯了”,母亲就这样说。

在强奸危机中心,陈璐最大的困惑终于得到了解释。帮助她的那个中年白人姐姐说,“来到这里的幸存者绝大部分都想要一个道歉,但是同时绝大部分根本得不到。”中心提供的小册子里也写道,“你可能永远不能够为你自己争取到公平,你可能永远都不能够理解为什么另外一个人会这样伤害你。”

她现在的认知是,“世界上就是有很坏的人,会对你做很坏的事情,而且他们不会遭受任何的代价,至少目前是不会”。而她要做的就是,“学会从这个事情里面走出来,不要被这些坏人和坏的事情影响了你的价值,你要去过你自己的生活。”

完全走出来了吗,现在还算不上。当中心的姐姐跟陈璐说,这个阶段它会过去的,总有一天她可以重新接受一个男性。陈璐说,我不想开始,现在这样挺好的。

中心给了一本小册子,那里有7个幸存者的故事。陈璐每个都看,她特别喜欢其中的一个。那是强奸危机中心40周年时,一个幸存者的演讲。

这位幸存者讲述,自己4岁开始被一个熟人性侵,直到18岁“因为太老被抛弃”。后来她结婚了,有了两个孩子,鼓起勇气报警后,却没有得到想要的公平,接下去的10多年,依旧生活在“创伤后应激障碍、抑郁和自我毁灭的监狱中”。

直到发表这次演讲的一年前,她来到了强奸危机中心,一个真实的她被看见,这让她最终决定站出来公开讲述自己的故事。

陈璐喜欢这个故事的地方在于,当事人许多年未曾意识到究竟发生了什么,在外人看来难以置信,陈璐则说,这正是虐待关系的本质,“因为如果施暴者没法成功洗脑你,虐待不能持续如此时间。”后来,当事人又重新拥有了愤怒能力,在陈璐看来又那么值得赞赏,“这恰恰是“逐渐恢复为一个‘人’的体现”。

这个幸存者完全走出来了么,可能也没有,陈璐说,经历过这样的事,人生中一部分像永远损害了。但重要的是开始新的部分,而且相对幸运的是,她才26岁,未来还有很多可能。

现在,支撑她生活最大的一个念头,就是像她喜欢的那些伟大作家一样,有一天也公开把自己的故事写下来。“我所有的经历都应该出现在社会新闻或者小说里,而不是我的生活里。”