圣索菲亚大教堂

作者|晚曙

责编|Thomas

2020年7月10日,在没有与国际社会协商,也没有经过国内充分商讨的前提下,土耳其最高行政法院突然通过了一项决议,并由总统埃尔多安向外宣布—目前作为博物馆的伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂,将在7月24日以清真寺的形式重新开放,并将其管理权移交给土耳其宗教事务国家委员会。

土耳其的这一“突然行动”,无疑是在西方世界(特别是基督教世界)投下了一颗“重磅炸弹”,也在随后引发了来自欧美各界广泛的抗议与反对。

▲美国国务卿强烈呼吁土耳其保持教堂作为博物馆的地位,并对土耳其的行为感到“失望”

自公元537年在君士坦丁堡(1930年由土耳其正式更名为伊斯坦布尔)落成后,千余年的岁月中,圣索菲亚大教堂在某种程度上一直象征着基督教和伊斯兰教两大文明的冲突,它作为东正教圣地落成,在东罗马人(拜占庭人)对抗穆斯林的战争中成为重要的精神支柱。其后终被奥斯曼人征服,并被改为清真寺,作为伊斯兰教对基督教文明征服的象征。

可以说直到在1934土耳其世俗化改革中被确定为博物馆,圣索菲亚大教堂一直与宗教紧密相联,也正是如此,它的每一次转变都意味着世界政治宗教格局的大变化,自然也会牵动数以亿计的各方教徒的注意。

▲土耳其总统签署的将圣索菲亚大教堂改为清真寺的法令

但在今天,宗教已然不是世界政治格局中的最主要影响因素,圣索菲亚大教堂也已经有近六个世纪不在欧洲人的控制之下,为何土耳其这一突然的举动,会招致同样迅速而又广泛的反对呢?

▲希腊方面土耳其的举动是“对人类文明的挑战”(图为希腊总统在社交媒体的声明)

一、世界渴望之城的明珠

一个伟大的建筑往往需要一座同样伟大的城市与之相匹配,幸运的是,君士坦丁堡就是这样一座伟大的城市。

公元324年,面对罗马城已经无法对帝国全境实行有效控制的现实,罗马帝国的皇帝君士坦丁决定在帝国的东部重新营造一座新都城,新都的选址,则定在博斯普鲁斯海峡西侧、原希腊人的殖民城市—拜占庭。

▲拜占庭地理位置-扼守两海,欧亚要冲

经过六年倾国之力的精心营建,君士坦丁眼中的“新罗马”终于落成。跟随着帝国从罗马迁居而来的贵族带来了大量的人口和财富,使这座新都从建立之初就有着不输罗马的繁华。

在其后的百年间,这座城市更是凭借着极佳的地理条件和帝国东部稳定的局势快速发展,并在西罗马帝国灭亡后,接替了罗马在地中海世界的中心地位,人们也更习惯以它的创建者的名字来称呼它,即君士坦丁堡,而在这座被誉为“世界渴望之城”的伟大城市中,最为耀眼的,无疑是那座圣索菲亚大教堂。

▲东罗马帝国时期君士坦丁堡复原图

公元532年2月23日,东罗马帝国皇帝查士丁尼下令重建在1月份发生被反对皇帝的民众焚毁的圣索菲亚大教堂。至537年底新教堂落成后,便未再遭破坏、一直存留至今,即是今天世人所熟知的圣索菲亚大教堂。

▲今天的圣索菲亚大教堂

大教堂的建立离不开物质的客观条件和人的主观意愿两方面的共同推动。一方面,当查士丁尼于527年继位的时候,东罗马帝国经过数代君主一百多年的韬光养晦,已然积攒了大量的财富,社会安定、国库充盈。

西罗马帝国灭亡后,从动荡的西部逃亡而来的大批学者和工匠也使得东帝国保留了罗马帝国先进的科学技术水平,尤其是在数学、几何学和物理学的研究上,并没有受到帝国灭亡的过多影响。这些都为圣索菲亚大教堂的建立提供了必要的物质条件。

▲帝国西部受到蛮族冲击的影响远比东部严重

另一方面的主观条件则是皇帝查士丁尼本人。或许在开始建造教堂的532年人们看的还不够明白,但查士丁尼之后对沦陷的罗马故土发动的大规模的征伐,则清楚表明,这是一个雄才大略,有时还会有些好大喜功的君主。

在皇帝本人的极力推动之下,或是为标榜自身功绩,或是为彰显帝国实力,或者仅是出于对建筑艺术的终极追求,圣索菲亚大教堂的重建工作被提上了日程。

▲查士丁尼时代对帝国西部发动大规模的再征服

这位大胆的皇帝雇佣了两位同样大胆的人——几何学家和数学家安提莫斯以及物理学家伊西多尔来主持教堂的设计工作。在皇帝的极力支持和帝国雄厚实力的支持之下,虽不是专业建筑师出身,但两位设计者却因此可以不受当时范式的限制、自由发挥自己的才华。

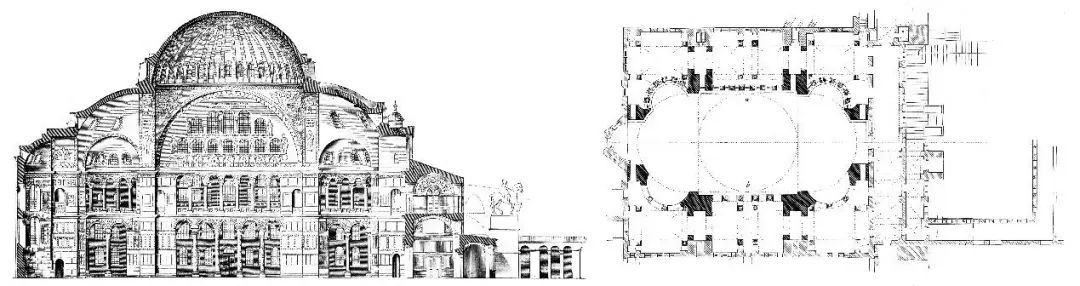

从一开始,大教堂的设计便以世界之最为目标,两人以那个时代最高的数理水平,用数学、几何和物理的方法设计了整个教堂,创造了帆拱这一新的支撑结构以支撑起教堂那宏伟的穹顶;同时以这个穹顶为核心,他们创造了一种全新的集中式的平面布局模式,

这一布局方式也在日后成为了拜占庭式建筑的一大标志,对日后的东欧、伊斯兰建筑形式产生了深远的影响;而他们在数理方面的极高造诣则使得圣索菲亚大教堂可以一举超越时代的限制,成为当时世界上最大的教堂建筑,直到9个世纪以后的塞维利亚主教座堂才将其超越,堪称“改变了建筑史”的拜占庭式建筑典范。

▲圣索菲亚大教堂的剖面与平面

而皇帝陛下则在教堂的装饰上展现了他的毫不吝啬。来自帝国各地最优质的石料被运送至君士坦丁堡,甚至一些希腊时代的建筑也被拆解为材料,只是用于装饰的黄金便用了近16吨,更遑论大量精美的马赛克画、器物、艺术品和供奉的诸多基督教圣物。

整个教堂在六年的建造过程中花费相当于当时帝国近60年的财政收入,以至查士丁尼本人踏入刚建成的教堂时也不禁叹道:所罗门王,我超越你了啊!(所罗门王为犹太教第一座宗教圣殿的建设者)

▲东罗马Solidus金币,查士丁尼初期一年的财政收入约为500万Solidus,而圣索菲亚大教堂合计耗资约3亿Solidus

二、耶稣的另一个化身

若只看圣索菲亚大教堂在建筑史上的地位,似乎还不足以引发全世界的广泛关注,而教堂与宗教间的紧密联系,则让它可以在数以亿计的教徒心中留有重要的神圣地位。

在基督教传播之初,逐渐由家庭为单位围绕着城市形成了早期的教区,每个教区中又有识字的人负责对信徒们讲解圣经、召集聚会,继而成为一个教区的负责人,最后演变成主教,成为所在教区的宗教领袖。

最初,各教区的主教之间是平等的,并无上下之分。但当313年君士坦丁宣布基督教为合法宗教后,皇帝出于借助基督教加强统治的目的开始将基督教与政权相结合,因此位于首都罗马的罗马主教的地位,也在无形中得到了提高,地位渐渐凌驾于其他主教之上,即成了“教宗”。

▲象征着教宗“训诲、圣化、治理”三项无上权威的三重冕

与之相同,当君士坦丁迁都君士坦丁堡之后,当地主教的地位也随之提升。在381年的第一次君士坦丁堡公会议中则正式宣布君士坦丁堡牧首具有仅次于罗马主教的地位,而在451年的卡尔西顿大公会议中,君士坦丁堡牧首更是被授予与罗马主教并列的“教宗”地位。

也正是在这一时期,以罗马主教为首的西方教会和以君士坦丁堡牧首为首的东方教会在神学礼仪、教义上的分歧越来越大,加之罗马帝国的分裂使得双方在政治、社会和文化上也产生了割裂,基督教已经在事实上产生了两个相互独立的教派——罗马教宗为领袖的天主教和君士坦丁堡普世牧首为领袖的东正教。

▲现任教皇佛朗西斯一世及东正教普世牧首巴尔多禄茂一世

自然,当君士坦丁堡牧首取得如此神圣的地位之后,作为牧首驻地的圣索菲亚大教堂也有了崇高的地位。从圣索菲亚大教堂落成到东罗马帝国灭亡的1453年,916年的时间里,除了1204-1261年君士坦丁堡被十字军占领,其余时间圣索菲亚大教堂一直作为普世牧首的驻地,被视为东正教最高权威的象征——若罗马教宗被视为耶稣的世间的化身,那普世牧首则是耶稣的另一个化身,圣索菲亚大教堂也就是耶稣在人世间停驻的地方。

▲圣索菲亚大教堂壁画—圣母怀抱耶稣

也正是如此,即便奥斯曼人一贯采取宗教宽容的政策,保护境内非穆斯林族群的宗教信仰自由,但却也无法容忍基督教的圣索菲亚大教堂和君士坦丁堡的继续存在。

奥斯曼人定都于此,迁移大量穆斯林到君士坦丁堡居住,再将大教堂改为清真寺、在四周加上伊斯兰风格的拜楼。原来的基督教圣城君士坦丁堡变成了一座近乎完全的伊斯兰城市,这样的转变相比于直接的摧毁,更能彰显出伊斯兰文明对基督教文明的征服和替代。但这也在欧洲基督徒心中留下了一道永恒的伤疤,显然基督徒们并不想永远带着这道伤疤生活下去。

▲教堂内的伊斯兰书法及教堂四周加建的伊斯兰教拜楼标志着圣索菲亚大教堂曾经的伊斯兰化

随着奥斯曼帝国灭亡了东罗马帝国,普世牧首被迫迁出大教堂,东正教的重心转移到莫斯科,对圣索菲亚大教堂的执念也转移到了斯拉夫人身上。圣索菲亚大教堂在东正教中依然具有神圣的地位,各地的东正教徒也依然遵奉普世牧首为他们的宗教领袖。

甚至在18世纪的俄国,还出现了宣扬“俄罗斯帝国是东罗马帝国的继承者”,鼓吹从奥斯曼手里收复“旧都”君士坦丁堡的“帝国转移”理论。信念如此,俄罗斯外交官员会说出“土耳其的行为会让世界局势更为恶化”,也就不奇怪了。

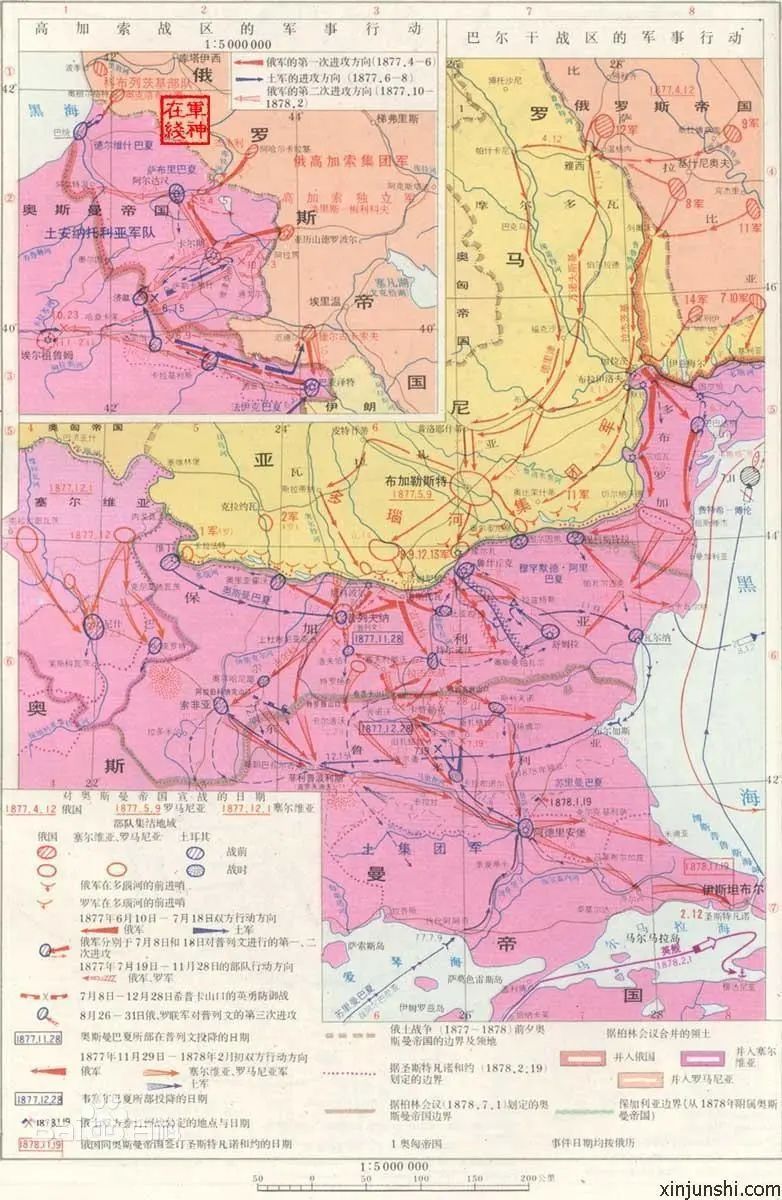

三、世俗化

时间拨动到19世纪末,奥斯曼帝国已然不是那个横扫欧亚的强大帝国,而那自诩为“东罗马帝国继承者”的俄罗斯帝国也找上门来,多次在战争中击败奥斯曼,只是因为英法等其他列强的干涉,才没能完成收复君士坦丁堡的愿望。

▲俄军在第十次俄土战争中曾兵临君士坦丁堡城下

此时的奥斯曼在原有的体制之下,在政治、经济、科技、军事等方面已经远远落后于建立了资本主义体系的英法,甚至不如同样没有完成现代化的奥地利和俄罗斯,帝国的领土也在列强的蚕食中不断丧失,境内复杂的民族环境似乎随时都能将帝国炸得四分五裂。

面对积贫积弱的帝国,在爱国人士的推动下奥斯曼政府也推行了一系列的改革,其中最为主要的坦志麦特改革涉及了政治、经济、法律、军事等多个方面,甚至于建立起了君主立宪政体,在一定程度上推动了奥斯曼的现代化,但并没能改变奥斯曼继续衰弱的趋势。

▲19世纪中后期奥斯曼不断丧失领土

坦志麦特改革没有起到效果的主要原因在于没有触及到奥斯曼的核心问题,即以伊斯兰教为基础的政教合一体制。在中世纪,宗教可以很好弥补国家行政能力的不足,但随着国家行政能力的发展,宗教固有的保守性和排他性就会开始阻碍国家的发展。

奥斯曼帝国正是如此,在扩张征服阶段,伊斯兰教可以很好团结各方力量,但到了治理阶段,政教合一的弊端便随着时代发展不断显露出来—一切与教义相违背的近代化措施都无法开展,伊斯兰教也无法得到民族主义兴起后非穆斯林民族的认同,以宗教教义和教法为主的教育、司法体系也无法适应近代社会的发展需要。

相比之下,欧洲通过文艺复兴和宗教改革摆脱了宗教的影响而走上了近代化的道路,依然固守伊斯兰教法的奥斯曼,则在这一根本的桎梏下使得奥斯曼进一步滑向深渊——境内其他民族纷纷独立,帝国也在一战中战败,领土被战胜国肢解,土耳其民族已然面临着亡国灭种的危险。也在这时,一名日后改变了土耳其命运的人,认清了土耳其真正的问题所在。

▲被尊为土耳其国父的凯末尔

1923年7月,因在一战中多次率军击败协约国军队而被人们熟知的土耳其军官,穆斯塔法·凯末尔在土耳其民族主义势力的支持下,击败了企图在战后趁机侵占土耳其领土的协约国干涉军(主要为希望收复君士坦丁堡、建立“大希腊”的希腊军队,英法因战后国内反战情绪高涨并未直接参战),并与协约国方面签订了代替《色佛尔条约》的《洛桑条约》,凯末尔所建立的土耳其共和国被承认为合法政权,协约国也放弃了在《色佛尔条约》中的许多要求。

▲若《色佛尔条约》被执行,土耳其人恐怕会成为现在另外一个库尔德人

同年十月,凭借着在战争中积攒的威望,凯末尔成功当选了共和国首任总统,并随后开展了一系列世俗化改革,力求根除以伊斯兰教义为主题的意识形态。

凯末尔首先在1924年正式废除了奥斯曼苏丹及哈里发这两个伊斯兰教头衔,并颁布了基于世俗法律制定的《1924宪法》,但若要清除伊斯兰教在社会生活中的影响则需要一个漫长的过程。

▲末代苏丹离开伊斯坦布尔

紧接着,包括更正服饰、规范语言、规范宗教行为等改革措施也在土耳其各地展开,而既是出于世俗化改革的需要,也是为了引进西方思想,更是为了争取欧美支持、缓和紧张的双边关系,凯末尔于1934年停止了在圣索菲亚大教堂进行伊斯兰教活动,并开始修复教堂内拜占庭时代留下的壁画和雕塑,最终教堂也于1935年,以博物馆的身份重新向全世界开放。

可以说因为圣索菲亚大教堂在基督教世界的重要地位,奥斯曼征服君士坦丁堡后将圣索菲亚大教堂改为清真寺也不仅是简单的“回收利用”,而也标志着伊斯兰教对其他宗教的征服。

凯末尔将其变为博物馆,也不仅是出于保护历史建筑的需要,更是对彻底抛弃伊斯兰教传统而全面西化的决心的展示。在凯末尔去世后,土耳其一直以世俗化的凯末尔主义作为国家的意识形态,直到今天。

▲象征凯末尔共和、民族、平民、国家、改革、世俗六大主义的六矢旗帜

四、背离

世界总在轮转,凯末尔留下了一个世俗的土耳其,和一支用以保卫世俗化成果的军队(土耳其共和国历史上的5次军事政变或多或少都有世俗势力与宗教势力斗争的影子),但到了近年,这个还算平稳运行了90年的体系却受到了前所未有的挑战。

其实原因无他,但现行体系遇到问题的时候人们自然会去追求一些不一样的东西。土耳其的世俗化改革如此,近些年伊斯兰主义的重新抬头也是如此。2002年,深陷经济危机中的土耳其迎来了新世纪的第一次大选。

有些出人意料的是,曾因公开朗诵具有伊斯兰原教旨主义的诗歌被捕入狱的前伊斯坦布尔市长埃尔多安一举赢下大选,当选土耳其总理。但也并不意外,当年土耳其经济的不景气使得世俗派的领导人们逐渐失去民心,而最终具有一定伊斯兰主义倾向的埃尔多安成功上台。

▲2001年美国互联网泡沫引发全球经济危机

土耳其民众的政治倾向大致可分为三部分,世俗派,伊斯兰主义者,和数量最多的、对世俗化或伊斯兰化都可以接受的中间派。而埃尔多安正是以伊斯兰主义者为基本盘,再凭借着任期内土耳其经济的强势表现获取了大部分中间派的支持,两次连任总理并在2014年当选土耳其总统。

而在近年世界经济普遍不景气的大背景下,或是为了获取更多伊斯兰主义者的支持,土耳其在近年表现出了越来越多的反世俗特征——大规模兴建清真寺,资助奉行伊斯兰主义的叙利亚反政府武装,删除课本上进化论的内容,以至于一些欧美媒体甚至将他称为“新时代的苏丹”。

▲土耳其总统埃尔多安

因此在土耳其国内这样的大背景之下,将圣索菲亚大教堂改为清真寺的做法获得了土耳其国内的广泛支持和赞扬,并认为这是土耳其的内政,也是伊斯兰教的内政,也有利于扩大土耳其在伊斯兰世界的影响力。

但因为这座教堂在历史上的敏感地位和重要的历史文化价值,欧美各国及联合国教科文组织并不希望改变当前的现状,希望大教堂能继续以博物馆的形式被保护下去;而在基督教宗教界,两大宗教从7世纪开始的上千年的对抗让他们难免会担心,这样的做法是否会引发一轮新的伊斯兰主义的复兴浪潮。

▲在圣索菲亚大教堂外挥舞国旗的土耳其民众

宗教给了圣索菲亚大教堂无上的地位,但也让它一直处在基督教和伊斯兰教博弈的漩涡中心。不知何时,这座历经千年风雨的建筑,才能摆脱这些千年前留下的羁绊,而将它最纯粹的艺术展现于世间。

长期作者|晚曙

长安大学城乡规划专业在读

责任编辑|Thomas

伦敦政治经济学院毕业生|环球情报员主编